“Lizette habita, al pintar, una especie de duermevela fuera de foco, el espacio de una Memoria con mayúsculas donde, al distinguir claves interpretativas, se distingue”, escribe la poeta Pura López Colomé sobre Arditti, una artista que frente al lienzo no sólo es receptiva con la naturaleza que la rodea en Tepoztlán, donde radica desde hace 35 años, sino también con el dolor humano y todo aquello que le da la posibilidad de crear imágenes inexistentes en las que la textura, la composición y el color se sincronizan para hacer de la abstracción un elemento vivo, tangible, que se nos revela a través del diálogo de estas dos artistas.

En las conclusiones a uno de sus extraordinarios libros en torno a la trayectoria del arte occidental, Sir Kenneth Clark, después de reconocer entre líneas que la historia somos nosotros, nos define como “parte de un gran todo, al que por conveniencia llamamos naturaleza”. Le damos ese nombre a la enormidad amada y temida que nos rebasa, nuestro principio y fin, a la que deberíamos respetar y rendir constante homenaje pendular, valorando el orden y el caos, la construcción y la destrucción, abriéndonos paso con una conciencia-linterna encendida que explicara de golpe tales oscilaciones. El arte resulta el único medio de expresión humana que nos pone delante estos contrastes, puntas del mismo hilo, zonas distintas, necesarias una para la otra, de la misma unidad, el estanque cuyas ondas se mueven del centro a la periferia y viceversa, y coinciden con lo que Mathew Arnold afirmaba de la poesía: es la crítica de la vida, entendiendo crítica –agrego– como función del espíritu.

El coto artístico

Desde que conocí las primeras muestras de la obra de Lizette, me percaté de que eran parte de algo en constante movimiento, un camino trazado y trazable que, sin autocomplacencias, aspiraba a la evolución que sólo puede darse con una franca y casi devota disciplina de trabajo, y el aprendizaje cotidiano que esto implica; con el despojo de todo aquello que huela a la arrogancia de quien se cree genial o iluminado, y sí va ofreciendo, de manera cada vez más acusada, en cambio, una congruencia entre lo individual de un quehacer para el que se nació y lo que obliga a éste, por fuerza ya, a insertarse en un mundo colectivo, tanto pequeño e inmediato como enorme y, en apariencia, muy distante.

En este universo actual de instalaciones e intervenciones, de franca virtualidad artística, siempre la he ubicado como hija excéntrica y anacrónica de la tradición de Turner y Constable; entre ambos, acaso. Tras los pasos del segundo, sobre todo, en relación íntima con el mundo terrenal, vegetal, reconoció, supongo desde muy temprano, que, tal como apunta Clark acerca del movimiento romántico paisajista, “el arte debe basarse en una sola idea dominante, y un artista prueba su valía persiguiendo esta idea hasta el final, enriqueciéndola, ampliándola, pero sin perderla nunca de vista, y no incluyendo ningún incidente, por seductor que sea en sí mismo, que no esté subordinado como fin último a este primer concepto principal”. Así, a lo largo de casi 40 años de convivencia con la cadena montañosa del Tepozteco, Lizette ha dialogado con ella de muchas maneras, entre óleos, grabados y acuarelas, sobre todo, concentrándose a fondo en ese micro y macrocosmos, su muy peculiar y mexicano equivalente del Mont Sainte-Victoire, de Cézanne.

A pregunta expresa de mi parte acerca de su peculiar coto artístico y de su tema central, responde que después de aprender una gran cantidad de técnicas y pasar por clases de todo tipo, verdaderos laboratorios experimentales, “empecé el acopio del lenguaje necesario para expresarme”, siempre en relación “con el misterio de la existencia, con lo natural, lo orgánico, lo vivo, lo cíclico”. De ahí que, dueña de una capacidad de observación semejante a la de Constable, haya ido amasando la luz y la sombra propia de un lugar tan especial, dueño de un profundo contraste de claridad y oscuridad que nunca están quietas, y al trasladarse al lienzo viajan ya por cuenta propia logrando transformar en serio nuestros sentimientos.

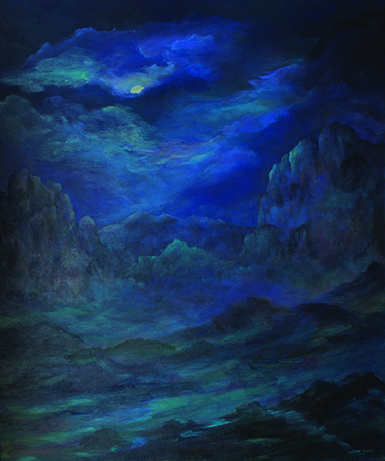

De Turner, por otro lado, tiene el color que nos habla directa e independientemente de manera instintiva, relacionándolo todo con una mezcla de sueños y recuerdos, liberándolos desde su ferocidad, su aspecto destructivo y violento. Comenta: “La revelación del color y sus misterios han sido para mí algo emblemático; creo que el color es a la pintura lo que la música a la poesía, es lo más poético de la pintura. Me imagino estar en medio del mar en un diluvio destructor que de pronto escampa y se consuma en la visión del arcoíris (…). Son encuentros grandiosos y sutiles, relámpagos de conciencia, que se manifiestan gracias a la pintura, que llegan mientras trabajo”.

Entre ambos predecesores, ha sido testigo del lado apacible y el rugiente de este mundo, naturaleza y cuerpos en contienda. Dulcifica la furia turneriana y embravece el sosiego de Constable. Nunca de modo pasivo, el arte de Lizette ha hecho emerger rocas, aguaceros, seres que se elevan y desmoronan, que modifican nuestra manera de verlos y concebirlos. Con mucha frecuencia, se trata de escenas en sucesión: “En mi trabajo, los descubrimientos de distintos caminos pueden durar varios años y llegan a proyectarse en series de pinturas. Las exposiciones son el resultado de esas etapas que acumulan un lenguaje que nunca acabamos de aprender (…) A ratos, mi pintura se vuelve más representativa y menos insinuada, lo cual me indica que ha llegado la hora de un cambio, pues si bien siempre representamos porque recordamos o prefiguramos algo, la insinuación implica más lo que se calla, una especie de abstracción poética que lleva dentro verdades por descubrir”.

El impulso artístico

Resulta raro el creador que resiste rastrear los orígenes de su vocación de preferencia en la infancia o la adolescencia, ya sea ubicando el germen en experiencias elocuentes, definitorias y dolorosas, o bien en carencias de algo que a la postre, y considerándolo en retrospectiva, habría querido no padecer. Lo cierto es que a mi juicio al menos, en todo verdadero artista existe un destino, un camino inescapable, irresistible, obsesivo incluso, más allá del reconocimiento que la obra logre alcanzar. Descubrirlo puede tardar toda una vida. Epifanía que, en realidad, dura un instante.

William Wordsworth, el gran poeta romántico a quien, por cierto, siempre se relaciona con los pintores a quienes antes me he referido, por su anclaje al mundo natural y a las verdades que encierra, al espejo moral que representan para el ser humano, habla en el “Preludio” de los puntos o manchas o máculas que, en nuestro tiempo concedido, manifiestan una virtud “fructífera”. Suerte de hitos que dan fruto aunque procedan del dolor (incluso la lengua literaria española, entre sus tropos, nos ofrece el ejemplo de un “sacrificio fructífero”). Lizette, lamentando un poco no haber contado como otros artistas con una iniciación acorde a su sensibilidad, me cuenta: “Fui una niña autodidacta y fascinada con las creaciones artesanales que resultaban en dibujos, pinturas, tejidos, construcciones, modelados…” Al parecer, no había nada en torno suyo que favoreciera la disposición al arte, ni en la escuela ni en casa, dada “la pobreza que viví en la infancia, no sólo en cuanto a cuestiones materiales, sino también en cuanto a estímulos; padecí una falta de interés por mis preguntas, la ausencia total de libros, de cursos adecuados, una verdadera pobreza cultural”. Su psicología y sensibilidad heridas hoy expresan lo que ella misma haría por una personita así a su lado. Lo cual tampoco garantizaría necesariamente un desempeño fluido de capacidades entrevistas, intuidas. En su caso, el dolor daría flor y fruto a su debido tiempo. Muchos años después, al haber optado por otro camino profesional y toparse con algo tan común y corriente como un tropiezo de inscripción a una maestría en psicología, decidió formar parte del Art Students League, en Nueva York… Sin darse cuenta cabal, se hallaba, con Borges, en el jardín de los senderos que se bifurcan. Lo insondablemente único de cada quien que, de mirar atrás, nosotros tal vez documentaríamos en su despertar profundo en un kibutz, a los 15 años, donde sí había todos aquellos libros, música, conversaciones, obras de teatro de carne y hueso, representadas ante los ojos asombrados de alguien destinado a vivir pintando, es decir, a pintar viviendo, pero en México.

Su impulso pictórico de hoy, lo que mueve esta mano en plena madurez, ha variado en cuanto a la inocencia y el ímpetu iniciales nada más. Esto significa que Lizette no es una creadora que sorprendió al mundo con una rimbaudiana Temporada en el infierno sino alguien que ha experimentado una evolución cabal, el viaje acumulativo para extraer, día a día, los tesoros de su personalísima realidad. “Hoy en día –afirma– al impulso lo acompañan un deseo de conocimiento nutrido ya por la experiencia, así como una autocrítica fundamentada. La soltura con que pintaba antes resulta menor a la que disfruto ahora. Cada día soy más impulsivamente libre, creo que cuento con más recursos y fluidez…” Su momento es éste.

No se extralimita al definir su manera de abordar el lienzo. Sus cielos son mares; sus mares, cielos. Su fuego es sol; su sol, montañas infernales. Su luna entre nubarrones revela un mar inexistente que inunda un valle: es presencia astral que, llena siempre, clarísima imagen de un mundo superior contra el telón de fondo oscuro de nuestra pequeñez, hace menguar nuestra percepción egocéntrica, pone en cuarto creciente la pluralidad de significados. Tanto así que el lienzo parece que quiere cambiar de piel, nos muestra sus cicatrices encima de superficies azul cielo, índigo, rey, dirigiéndose a un lugar sin nombre, luminoso, tras las cumbres. De ese otro lado, se alza la cadena del Tepozteco en calidad de paisaje polar, mostrando su gélida personalidad de iceberg. Un ojo se ha abierto a la mitad de una escena reconocible, partiéndose al partirla en dos; una cascada de agua solar fluye a sus anchas sin quemar ni saciar, sólo pasa, como todo, diríase, para reventarnos en la cara. Mas hay algo bondadoso en la escena, algo que no nos desea hacer daño: quiere llevarse el velo que nos ha impedido sufrir una transformación; pretende que, al regresar a nuestro quehacer cotidiano, veamos de otra manera.

Lizette habita, al pintar, una especie de duermevela fuera de foco, el espacio de una Memoria con mayúsculas donde, al distinguir claves interpretativas, se distingue. En buena medida gracias a su actividad psicoanalítica profesional, ha aprendido a no hurgar en los supuestos hechos en sí en el ámbito del mundo creativo, a no inspirarse en temas, sino a esperar revelaciones de otro orden. “Mi vida está hecha de un presente inminente y de una historia entretejida de memorias: madejas de hilo, aciertos y errores… Provienen de estados alterados de conciencia y de una contemplación atenta de la naturaleza que me rodea y de la mía propia… Podría decir que esas memorias son mi deseo de pintar, un acto del espíritu que me pone en contacto con lo esencial. Cuando encuentro ese espacio interno, me enfrento a algo dispuesto a manifestarse en el lienzo”.

Se le puede llamar a esto musa, visión concedida. ¿Y cómo es el proceso de esta artista en particular?, nos preguntamos. ¿De qué manera el esqueleto, los músculos, la sangre que corre por las venas de este ser humano materializan entre aceites, aguas, telas, ciertas escenas, ciertas imágenes ficticiamente reales, incluso ciertos personajes reconocibles, un padre soñador, una hija sensual, unos maestros incalificables? Así intenta explicarlo: “Es inevitable pasar por la zozobra de la gestación que se enfrenta al vacío, a lo que aún no existe, o yace prefigurado vagamente en la imaginación. A grandes rasgos, puedo decir que el proceso empieza con una mancha, un gesto, una atmósfera. Con cada pincelada única, voy al encuentro de lo que me impacta, me emociona. Entre aciertos, errores y una observación cuidadosa de cada nuevo movimiento, van surgiendo imágenes parciales en permanente interlocución silenciosa, hasta llegar a la obra completa. A partir de entonces, lo realizado busca un espectador dentro de cuya conciencia aquello crezca entre sensaciones y significados diferentes”.

El dolor artístico

Toda la obra reciente de Lizette que yo conozco viaja de un extremo a otro. Como antes mencioné, proyecta un movimiento pendular. Cuadros que se pueden poner “de cabeza”, digamos, y muestran otra cabeza. Se trata, precisamente, de esa otra orilla poética mencionada por Paz a todo lo largo de su trayectoria. La miseria al lado de la munificencia; la plenitud al lado de la carencia. Esto en aquello, y viceversa. Sus cuadros móviles, giratorios, de pequeño formato, puestos uno encima de otro, muestran una torre de Babel al revés, cuya luna superior sale y se oculta, se muestra y se esconde, según la claridad con que como espectadores experimentemos la confusión del mundo. Quien ha tenido el pincel en ristre ha disfrutado y se ha dolido. No cabe duda de que se ha despojado de cualquier ansia de notoriedad en términos convencionales. Le pregunto, para documentar mis propias dudas: ¿resuena en ti el dolor del mundo natural?

“Soy sensible al dolor humano, el mío, el de mis seres cercanos, el de los pacientes. He vivido muy de cerca el dolor de muchas personas. Me duele el pueblo en el que vivo, por su ignorancia y la ceguera de algunas tradiciones. Me duele mi país tan maltratado, su pueblo pasivo y apático. Me duele el maltrato, de manera especial, hacia los niños. Me duele el holocausto. Me duele el daño que hacemos a la Tierra. Mi propia resonancia con el dolor hace su aparición en la pintura: en mi inconsciente llego a acuerdos con un color gris, otro apagado, oscuro”. Sin embargo, resulta que la parte luminosa que ella no menciona aquí burbujea en todos sus cuadros. La hace crear remolinos, vórtices, que amenazan con absorbernos, pero nos dejan de este lado. Porque esa claridad salva. ❧