El escritor Jorge Luis Borges decía que los espejos son abominables y, con esta frase, desvelaba una especie de temor propio por todo aquello que multiplica al ser humano. Efraím Blanco diserta sobre dos temas universales –la memoria y el miedo–, que describen de manera profunda a la humanidad y, sobre todo, reproducen su esencia, como espejos que no sólo la duplican, sino que también la desfiguran.

De la memoria

No existe pecado que escape a la inquisición de los recuerdos. La manipulación de hechos pasados, ordenados con perfección en ese amasijo mental, que es la memoria. ¿Y qué es la memoria? Se puede hablar del origen etimológico, de algunos sinónimos y antónimos, se puede incluso ahondar en temas de la psique para tratar de entenderla, pero acepto que no soy ningún experto en la materia, así que prefiero pensar en las repercusiones que ocurren cuando se altera esa capacidad para retener los hechos; en las secuelas, para bien o para mal, que dejan los recuerdos en cada instante de nuestra existencia.

Se trata de manipular los recuerdos, casi siempre con las intenciones más diabólicas que puedan existir, pues es fácil echar la vista atrás para reconstruir de manera particular cualquier suceso que ocupe mi interés. Ya sea por error de evocación o pleno afán por perturbar, la memoria puede verse ultrajada por la tormentosa costra del olvido intencional. Cualquier acto puede ser transformado, sea de modo inofensivo, para evocarlo más cursi, o sencillamente porque es una verdad absoluta, que la naturaleza humana nos condiciona a omitir. A fin de cuentas, la semilla de engaño que sembró el diablo en el hombre crece a su antojo día a día. El pasado se convierte en tierra de nadie, el viejo oeste: una suerte del México de hoy.

La cultura es nuestra memoria colectiva. La cultura digital, por otra parte, trae consigo una nueva era de la memoria. Todo se registra virtualmente, y no sólo se transmite de forma oral o escrita; las colosales bases de datos, como Internet y todos los medios de información, registran experiencias, trabajos y casi cualquier evento. Lo que un individuo lee y relee, observa y vuelve a observar en una de estas cajas de evocación instantánea, se asemeja a una conciencia común con la sociedad que habita.

En la novela Kafka en la orilla, el japonés Haruki Murakami evoca a un singular Pepe Grillo con el personaje El joven llamado Cuervo, quien funge como un nefasto consejero para aquél del que se desprende como alter ego. ¿No son los recuerdos picotazos tenaces de un cuervo en la nuca? Ya sean buenos o malos, existen en algún lugar de la corteza cerebral, como estrías que deja el siguiente paso, la siguiente acción.

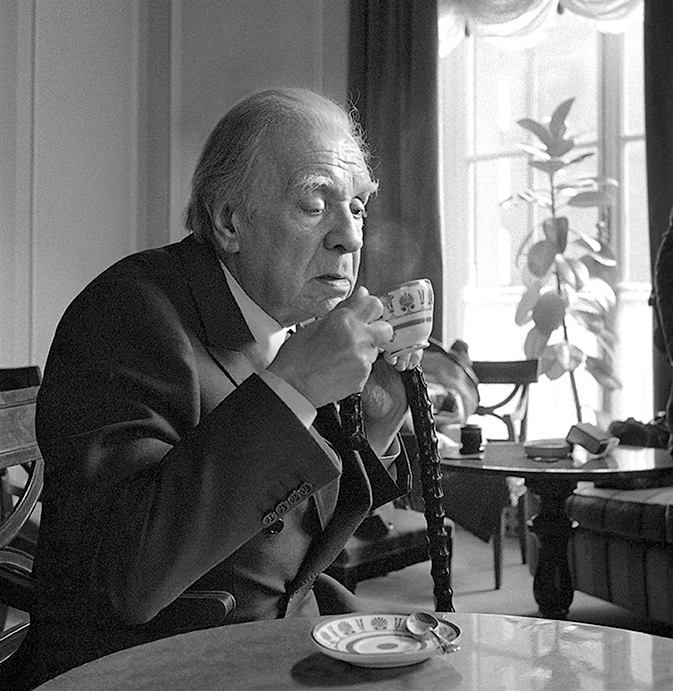

En su “Cuento de horror”, Juan José Arreola exterioriza una de sus grandes motivaciones creativas, que era el constante recuerdo del pasado: “La mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de sus apariciones”. Es la constante evocación de amores perdidos, historias de la infancia y recuerdos de amigos, pequeños chispazos de la memoria convertidos luego en ficción. Pero siempre con la suficiente pizca de realismo para sumergirse en el ayer. Revisitar el instante (ya decía, manipulado) y contarnos alguna historia. Arreola recuerda que en una de sus pláticas personales con Jorge Luis Borges, éste le dijo: “No cuesta nada modificar el pasado”. En gran parte de su narrativa, Borges muestra interés por los recuerdos, particularmente en cuentos como “Funes el memorioso”, personaje que tiene la capacidad única de recordarlo todo, lo cual no resulta una virtud: “Mi memoria, señor, es como un vaciadero de basuras”.

“Aprender de los errores” es una de esas sentencias mediocres que suelen repetirse en los medios, reiterado ad nauseam cada que se conmemora algún suceso fatídico y sangriento, ya sea histórico o poco concurrido. Por otro lado, la frase me resulta más odiosa y acertada cuando me pasa algo que podría haber evitado. Suelo hacer uso de mi memoria de pez en los momentos menos indicados. Lo mismo ocurre con la sociedad en general: se repite. Y sucede en la literatura, en los sueños, en un trabajo de oficina o en la calle. El cartero olvida por dónde no debe de pasar y es perseguido, una vez más, por el mismo perro que días antes lo obligó a correr por su vida.

No tengo duda de que conviene refrescar la memoria. Remojarla y colgarla un rato al sol para reconocerla a simple vista. Hay que invocarla más seguido (si se puede). Se vale mangonear en forma creativa lo que ya ha sido adulterado para mejorar; convertirse en un autómata mnemotécnico que aprenda las asociaciones mentales correctas que algún ser supremo decida adoctrinarle, para nunca volver a despeñarse hacia la sima del olvido. Pero entonces, ¿quién sería el modelo a seguir, si me hicieron a imagen y semejanza de un bufón imperfecto, mentiroso, olvidadizo y sumamente melancólico?

Cada instante conlleva su propia maleta de memorias. Cicatrices de las constantes repeticiones del mundo. Una tras otra, forman una órbita de incidentes que son espejo de sí mismos. Perversidades que renacen o mentiras que se transmutan en verdad. El mundo es una aduana de deslices bien intencionados. En la historia, seremos los dioses que reedificaron sus propios disparates en las más creativas y modernas torres de Babel.

Del miedo

El miedo es una bestia que toma formas distintas cada día. Mis padres contaban historias que hoy me suenan a leyendas: casas embrujadas, fantasmas que señalan el lugar del tesoro, exorcismos realizados por inexpertos párrocos en rincones alejados de algún pueblo de Durango; fábulas cuyos escenarios quizá ya no existan y en su lugar se encuentren modernos edificios multifamiliares sin más leyendas.

Para Montaigne, esa fascinación por darle al miedo una explicación fantástica era propia del vulgo. Sin embargo, ni los más iluminados por la ciencia, el estudio o la experiencia, se libran de creencias o, a veces, de supersticiones.

Jorge Luis Borges escudriña uno de sus miedos en su plática sobre las pesadillas (del libro Siete noches). En su discurso, analiza el origen etimológico de la palabra “pesadilla”, la cual, nos dice, tiene una serie de variantes, pero la más aceptada es la connotación de una idea de origen demoniaco: un demonio que causa desazón. Es decir, un sueño que quiebra la frontera hacia la realidad y envuelve al pobre Borges en una serie de imágenes que le provocan terror, quizá cien mujeres que amenazaban con quitarle los calcetines, atrapado en un hotel de paso.

El miedo se ha transformado. Éste es un mundo distinto al de Poe o al de Maupassant, aunque conserva algunas coincidencias. Es el mismo monstruo, pero en otra piel, con otras piernas; como un nahual, se ha convertido en una criatura urbana que no conoce fronteras: asaltos, secuestros, asesinatos; violencia que escala de manera incontrolable hacia la cumbre de una sociedad asustada, escondida en sus propios monstruos: morirse, perder el trabajo, caer en un bache o convertirse en padre de un día para otro.

Con la novela Vidas perpendiculares, Álvaro Enrigue, escritor nacido en la Ciudad de México, traza un personaje que en su niñez recuerda una serie de vidas –y muertes– que le ocurrieron en otro tiempo, con otro cuerpo, pero que siguen marcadas con el mismo espíritu, entre el miedo de la niñez y el que provoca el recuerdo vívido de un soldado romano que le persigue al umbral de su casa para matarlo.

La sociedad enfrenta un sinfín de miedos: el desasosiego de perder una vida digna; el miedo a que le sean arrebatados sus mínimos derechos como persona; el hombre simple que se aterra por el hecho de caminar al trabajo y encontrarse con una balacera, una bala perdida o un retén militar ansioso de un chivo expiatorio; como ballenas varadas ante la playa del destino o como autómatas en camino a la destrucción en una fábrica de incertidumbre creada por ellos mismos. Peces en un estanque sin escape alguno. Miedos de pueblo o terrores de ciudad. La piel de gallina que elude las clases sociales, los intelectos y las fronteras; el miedo ancestral a lo divino o hacia aquello que no se puede entender, que no se puede explicar y que existe en los pequeños resquicios de nuestro cerebro animal. Ese miedo primitivo a la muerte que dibuja Milorad Pavic en algunas historias del Diccionario Jázaro, como la de la princesa Ateh, que se hacía pintar en los párpados algunas letras del prohibido alfabeto jázaro –cada carácter mata en el momento en que se lee–, para dormir sin miedo a sus enemigos; un día, postrada frente a sus dos espejos mágicos (el que mostraba las cosas pasadas y el de las futuras), despierta y sin lavarse la cara, ve su imagen en dos parpadeos. Los espejos que reflejan el antes y el después, le regresan la imagen de las letras dibujadas en los párpados. Murió asesinada simultáneamente por las letras del pasado y del futuro.

1