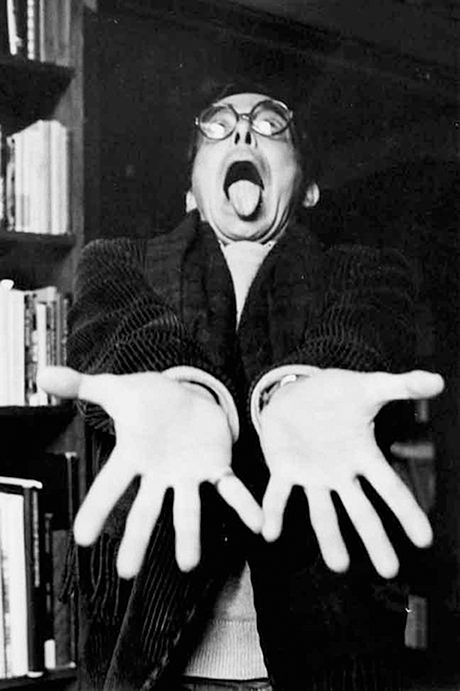

A partir de una fotografía de 1905 de un Leng Tch`e (suplicio chino o muerte de los mil cortes), en la que se mostraba la escena final de la ejecución pública de un hombre atado a un poste, con la piel del pecho arrancada, Salvador Elizondo creó una de las novelas más complejas y profundas de la literatura mexicana, Farabeuf (1965). Este ensayo entrelaza la obra de dos autores que, sin conocerse, tuvieron un mismo detonante para desarrollar su escritura: la narración de un instante.

Voces ignotas nos llamaron en la noche.

Marcel Schwob

Las palabras liberan en nosotros ciertos estados psíquicos […]

Nos moldean… Crean los vínculos reales entre nosotros.

Witold Gombrowicz

En el inicio estaba el verbo. La acción de la palabra: el pensamiento conjugado. El demiurgo que le dio sustancia al tiempo. El tiempo que hizo al instante, y de inmediato fue recuerdo. No existimos más allá de la memoria y su semilla, el recuerdo. La memoria lo es todo en las tinieblas de la efímera existencia humana. Y andamos toda la noche, porque recordamos.

***

Mi propuesta de análisis de Farabeuf de Salvador Elizondo se basa en un espejo macilento nacido en otra temporalidad, Las puertas del paraíso, novela del desconocido autor polaco Jerzy Andrzejewski. En el texto de éste nos confrontamos con un experimento literario gestado en la mente de un loco, de allí su parecido con Elizondo, con su narración de un instante. En Las puertas del paraíso asistimos a la concatenación de los monólogos de los seis protagonistas del texto cuya columna vertebral, mas no su centro, está en dos frases: la primera de 80 páginas (en mi edición) y la segunda de sólo cinco palabras: “Y caminaron toda la noche”. Si de por sí el autor nos mantiene en un vilo constante en el transcurso de su obra, en la frase final nos arroja al horror, y a las tinieblas sin fin. Elizondo nunca dejó de escribir Farabeuf, ¿quién se atreve a darle un final? Los autores comparten las tinieblas y la locura.

En la primera frase asistimos a la concatenación, como la técnica de Eisenstein del montaje cinematográfico, de los monólogos de sus protagonistas; con una lucidez espeluznante, el polaco nos confronta con un sino dramático de una sola frase que obvia por completo los puntos y comas y puntos y aparte. El escritor eslavo ofrece cátedra de plasticidad al darnos la sensación de la simultaneidad, sentimos que todo ocurre al mismo tiempo, no nos detiene nada en el camino de la salvación del sepulcro de Cristo.

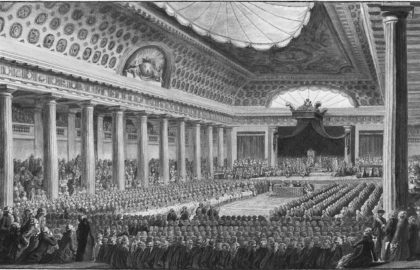

Salvar Jerusalén, ése es el pretexto, miles de niños, liderados por seis, uno de los cuales, Santiago el pastor, el iluminado, es quien abre la vereda a la perdición.

Andrzejewski nos narra un instante: la última noche de confesiones de los cruzados antes de salir de Vendome, Francia; el hexagrama erótico/tortuoso de Farabeuf encuentra su macilento espejo en los deseos y pasiones de pequeños pastores franceses, guiados por una razón oculta en el inquietante monólogo sin puntos.

La obra de Andrzejewski arranca con un terrible sueño de un cura que ve a dos jóvenes caminando sobre el desierto de Jerusalén hacia las puertas del paraíso; uno de ellos se siente fatigado y le pide al otro que avance sin él mientras descansa. El cura se da cuenta de que el joven cansado es invidente. Poco después, retoma el camino solo, a tientas:

estaba aún sumergido en el sueño, pero ya por despertarme, cuando aquel ciego, menudo y rubio, continuó su camino, palpando con las manos el aire vacío como si tocase los verdaderos muros, volvió hacia mí su rostro y entonces, no, no entonces, sino después de esa noche ahíta de pesadillas, cuando oprimido por todos los pecados y más que nunca deseoso de redimirlos, salí al encuentro de la cruzada infantil y dije: queridos niños, elegidos por Dios para renovar a la humanidad desdichada, ya que marcháis hacia el más grandioso de los fines, purificaos de vuestros pecados inocentes, que se instaure entre vosotros, al inicio de tan largo e incierto viaje, el tiempo de la confesión general, entonces descubrí el rostro del ciego que erraba solitario a través del desierto inanimado y calcinado por el sol, y, no lo permitas, Dios grande y todopoderoso, era el rostro de Santiago de Cloyes…

Somos el sueño de otro. ¿Por qué no? O una mentira. O somos la concreción, en términos humanos, de una partida de ajedrez cerrada en tablas. Somos una película cinematográfica, una película cinematográfica que dura apenas un instante. O la imagen de otros, que no somos nosotros, en un espejo. Somos el pensamiento de un demente. Alguno de nosotros es real y los demás somos su alucinación. Esto también es posible. Somos una errata que ha pasado inadvertida y que hace confuso un texto por lo demás muy claro; el trastocamiento de las líneas de un texto que no hace cobrar vida de esta manera prodigiosa; o un texto que por estar reflejado en un espejo cobra un sentido totalmente diferente del que en realidad tiene. Somos una premonición; la imagen que se forma en la mente de alguien mucho antes de que los acontecimientos mediante los cuales nosotros participamos en su vida tengan lugar; un hecho fortuito que aún no se realiza, que apenas se está gestando en los resquicios del tiempo; un hecho futuro que aún no acontece. Somos un signo incomprensible trazado sobre un vidrio empañado en una tarde de lluvia. Somos el recuerdo, casi perdido, de un hecho remoto. Somos seres y cosas invocados mediante una fórmula de nigromancia. Somos algo que ha sido olvidado…

***

En los párrafos anteriores traté de crear una ilusión de simultaneidad. El primero es de Andrzejewski; el segundo, de Elizondo. El extracto de Farabeuf es un paralelismo de Andrzejewski; recurre para condensar ideas al punto y coma, casi como el eslavo y sus aterradoras comas.

Una extraña operación del verbo enlaza los párrafos; en la distancia temporal y espacial hay vasos comunicantes, un escarceo de la memoria literaria colmada de sensualidad. Sueños, magia, irrealidad, fantasía, pensamientos secretos cuya revelación requieren la inmolación de la relectura, perder el tiempo con ellos, y ganarlo para la memoria.

Una tortura lenta y precisa a la mente, los cortes a nuestros recuerdos son como los tajos milimétricos de Farabeuf en los cuerpos sin vida, como los personajes sobre los cuales les hablo. Puras mentiras. Y la mentira, para crear la ilusión de realidad, se basa en los fragmentos.

***

Las referencias a Andrzejewski son escasas en español, su nombre se asocia con Milosz, de quien fue gran amigo y enemigo encarnizado; sobre Elizondo tenemos de sobra.

La obra del eslavo es una férrea y encarnizada defensa de las palabras, de no dar concesiones al lector, de confrontarlo consigo mismo, como Dostoyevski.

Sergio Pitol, quien lo conoció y trabajó con él en la traducción de Las puertas del paraíso, habla de su electrizante personalidad, un planeta cuyo centro de gravedad era tan poderoso que cada vez que Andrzejewski se sentaba a una mesa de café del hotel Bristol de la Varsovia comunista, y los jóvenes cineastas, literatos y progresistas escuchaban atentos sus palabras: un trasunto de Elizondo, pero el apetito fue distinto. El polaco era homosexual.

***

Tenemos un ejercicio asombroso de la memoria. El polaco echó mano de una tensión narrativa que en una realidad/ficción conjuga la fragmentación de los recuerdos, pensamientos y pasiones de los chicos cruzados; construye una obra que trasciende el reto más grande: volverse un clásico.

La forma de narrar se equipara a Joyce y su Ulises. La coincidencia con las lecturas de Elizondo son sorprendentes. Desde un punto muy lejano a Elizondo, el polaco hizo lo que el mexicano: jugar con la mente de sus lectores, desde el horror, la fantasía, el miedo y los deseos; encerró los recuerdos en las palabras.

Elizondo teoriza sobre el infierno; el varsoviano nos ofrece las puertas del paraíso, otro nombre del infierno: los deseos envueltos en santidad para engañar a los inocentes.

Hasta este punto, seguramente se preguntarán qué relación existe entre los libros más allá del forzamiento, de hacer coincidir párrafos de una novela con la otra. Aventuro una respuesta: ambas se basan en las mentiras, el amor, y no sucede absolutamente nada en ellas. Lo que se mueve es la memoria: los recuerdos.

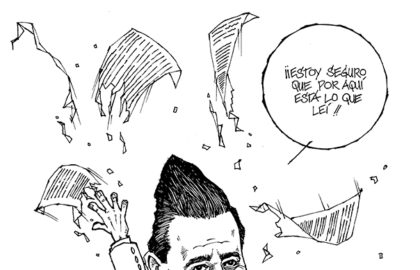

Elizondo dice que en Farabeuf no ocurre absolutamente nada. Quizás echa mano de su humor mordaz y altamente corrosivo. Raras veces hablaba de La crónica de un instante. Pero es verdad, no ocurre nada, la plasticidad de la obra se basa en la conjugación del verbo; fuera de eso, no existen movimientos reales.

El escritor mexicano guardó la explicación precisa de la novela. Tenemos un conjunto de ideas inconexas, que poco a poco van dibujando el centro de este libro: la excitación, sí, excitación que le causó a Elizondo la fotografía del supliciado.

¿A quién no le causa placer la mirada de un cuerpo desnudo? Cualquier ser humano pierde la cordura por los efluvios del amor, y le permiten encerrar al animal que llevamos dentro. La sangre también enciende, porque sale de nuestros cuerpos, y si es gracias a un castigo, lo gozamos. El sudor del amor se asocia con la sangre que recorre la piel de un agonizante congelado hasta la eternidad.

La imagen del supliciado es altamente erótica. La transición de la vida a la muerte, retenida por la fotografía tomada por Farabeuf, genera excitación en los lectores. No soy el único que ha detenido el ritmo febril de su lectura de La crónica de un instante para contemplar desde más de un ángulo la expresión del desmembrado; su rostro extático, lleno de dolor, placer, angustia y muerte, se ha grabado con fuego en mi memoria y hasta en mi piel, porque hasta ese acto monstruoso de desmembrar un cuerpo es poético, es literatura. Hasta Cristo tuvo público cuando murió.

***

La muerte es santa, porque nos lleva más allá de nosotros mismos. El amor es sacro porque nos trasciende, pero, ¿qué pasa cuando el amor se reduce a la voluptuosidad? Incluso puede mover masas, hacer que la disposición de un cuerpo desmembrado se asocie a una estrella de mar putrefacta, o que un niño que compartió lecho con un hombre que nunca ha amado pero ha asesinado hasta el hartazgo, lleve a pequeños inocentes a su aterrador final en las arenas candentes del paraíso cuya capital es Jerusalén.

***

“¡Cuántas veces, al pasar las páginas de ese libro que describe la mutilación del cuerpo en términos de una disciplina metafísica habrás pensado que yo soy Farabeuf! (…) Quisiste conocer todos los significados de la vida sin darte cuenta de que el último significado, el significado en el que estaban concentrados todos los enigmas, la realidad que hubiera permitido conocer nuestra existencia en su grado absoluto, no era sino una gota de sangre, la gota que rezuma cada milenio y cae sobre tu pecho marcando con su caída el transcurso de un instante infinito”.

***

Un instante infinito.

Elizondo fue un pretexto para hablar del polaco. El resto puede ser una mentira, una ilusión del discurso, no lo sé. Los pasajes en los que se basan los libros es lo que los vuelve magistrales.

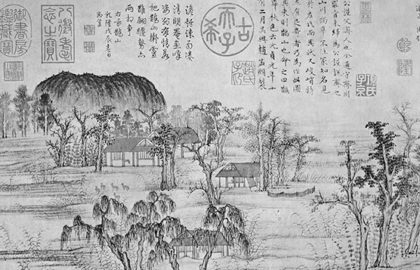

Cada autor desde sus experiencias nos comparte su placer. En Farabeuf asistimos a la concreción de un sueño y de una mentira que se transmite por el dibujo de imágenes, como si leyéramos sinogramas. Un supliciado nos abre las puertas a una narración sin un punto de apoyo. La belleza del placer y la inquietud del éxtasis se resume en una frase: “¿de quién es ese cuerpo que hubiésemos amado infinitamente?”

Andrzejewski encontró la forma más bella para externar sus deseos en un régimen opresor: nos ofrece una historia homoerótica en cuya premisa miles de pequeños inocentes marchan a su horrendo e inevitable fin.

Pero el paraíso es una mentira. El paraíso es sólo un instante, y la mentira, como diría mi padre, siempre termina por descubrirse, por ello hay que decir siempre la verdad. Pero si ésta se dice, la literatura desaparecería.

A mi hermano, Roy.

Para Mi Conejito, porque estarás presente.

El Paraíso del Café, Cuernavaca,

22 de marzo de 2017. ❧

0