Vos sos América, le había dicho Julio a su amigo Mario en una carta llena de elogios, en 1965, como parte de las impresiones que le causó al argentino leer el manuscrito de La casa verde, la segunda novela del peruano. Ninguno de los dos se imaginaba que, en el futuro, ese lazo entrañable que permitió ser lector íntimo del otro encontraría cierta tensión por las diferencias políticas entre ambos.

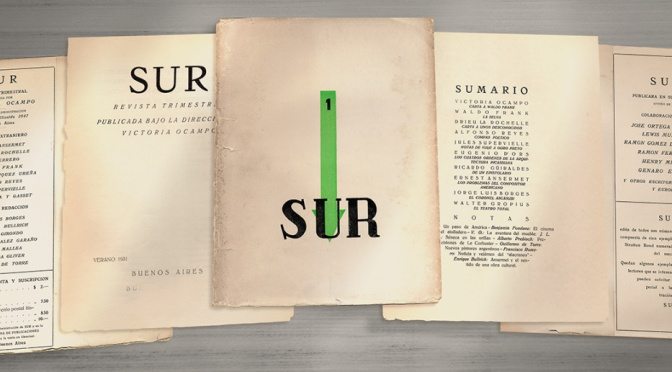

Una década después de haber comenzado su carrera en el arte de la escritura, fundamentalmente en la esfera poética, Julio Cortázar unió los destinos de algunos de sus textos a la revista Sur, de la que Jorge Luis Borges fue miembro del comité de redacción y colaborador permanente casi desde su fundación. A través de ella se buscó potenciar, desde Argentina, el pensamiento y la creación literaria de Europa y los Estados Unidos en Latinoamérica. Los portones abiertos de esta publicación permitieron el paso de una amplia nómina de plumas que analizaba, con muy diversas ópticas, la evolución temática sembrada por la intelectualidad de ambos puntos del globo.

Las páginas de Sur representaron el viento propicio para remolcar, hasta los ojos de los lectores interesados en la producción literaria del viejo continente y el país de las barras y las estrellas, las obras de escritores como D. H. Lawrence, Henry James, Virginia Woolf, William Faulkner, Paul Valéry, Jean Paul Sartre, Albert Camus, Ernest Hemingway, sólo por citar algunos nombres.

Cada texto era motivo de estudio de la inquieta y aguda intelectualidad argentina, en la que, además de Borges, despuntaban los apellidos de Bioy Casares, Bombal, Revol, Sabato o Bianco. No era extraño que los textos también pasaran por el filtro de colaboradores extranjeros de elevado perfil escritural. Alfonso Reyes, Gabriela Mistral, Pablo Neruda y Gabriel García Márquez figuraron en ese conjunto.

El periodo de entreguerras fue particularmente fecundo para el estudio, traducción y debate en torno de la manufactura literaria estadounidense y de ultramar. Esta última era la que mayor interés despertaba en un joven de ojos separados por una distancia considerable, ausente de barba y cabellera engominada, de nombre Julio Cortázar, también colaborador de Sur y autor de un breve puñado de obras primigenias que signaba con los seudónimos de “Julio Denis”, “Julio F. Cortázar” y otros. Sobresalen, en cada campo, “Presencia” y “La urna griega en la poesía de John Keats”.

El poemario, construido con sonetos, se abría orgánicamente a las formas del clasicismo y desplegaba un telar de resonancias y encabalgamientos y juegos con figuras retóricas, como la hipérbaton o la elipsis. Su propósito esencial era impulsar diálogos abiertos con la luz, el amor, el instante, la sonoridad. No eran gratuitos los fraseos mediante los cuales reflejó las virtudes rítmicas del jazz, placenteramente encadenado a las serendipias del swing y la improvisación.

El ensayo, por su parte, ancló en la honda dimensión mitológica de Keats, cuya lírica se contraponía al empleo de la tragedia griega como un mero derroche libresco o intelectual, vacío de las constantes axiológicas, genéticas y espirituales del clasicismo. También ponía el acento en las reflexiones del oriundo de Moorgate acerca de la finitud humana frente a la inmortalidad de las artes, donde la lírica ocupaba la cúspide. Con ello, el argentino continuó el camino de la reivindicación grecolatina y neorromántica, a contracorriente del positivismo del siglo XIX (y en concatenación del realismo y el naturalismo), que escritores como Paul Bourget y François Curel abrazaron con fuerza.

Durante la última fase de gestación de la Segunda Guerra Mundial, Sur, que no había reparado en el conflicto, se vio orillada a pronunciarse. Si bien es cierto que la densa atmósfera bélica que se respiraba en Europa no había sido motivo de sus preocupaciones, lo fue por necesidad cuando el fascismo italiano se presentó de cuerpo completo con toda su carga de demagogia y horror, y extendió sus tentáculos para atrapar a numerosos peronistas. Movida por el nerviosismo, la revista aplaudió la unión de esfuerzos de Francia e Inglaterra en el seno del grupo aliado.

¿Cuál fue el efecto de esta toma de posición? Una ola de críticas tendientes a resaltar la mentalidad europeizante y el desarraigo de ciertos intelectuales argentinos con respecto a su nación, sumida en una desgarradora lucha por el poder entre los justicialistas, y sus múltiples opositores dentro y fuera del país. Los reproches dividieron a las plumas de Sur, que más tarde se reagruparon para condenar el nacional socialismo alemán.

Este desbalance abrió la brecha para que Julio se moviera en dos direcciones, a cual más inesperadas. En primera instancia fustigó con látigo a los peronistas; y luego le respondió a Eduardo González Lanuza, Premio Nacional de Poesía de Argentina 1938, uno de los críticos más ácidos de la novela capital de Leopoldo Marechal, Adán Buenosayres. El bisoño “cronopio” argumentó que la mayor virtud de la obra residía en fusionar la desmesura vanguardista con la ortodoxia clasicista en un amplio perímetro de libertades gozosas, dentro del cual la procaz polifonía del lenguaje era un fiel retrato del porteño común.

Con esta opinión, insostenible a decir de los conservadores dirigentes de la revista, Cortázar sembró su despedida de Sur. Ciertamente se trató de un acto de renuncia paulatino, de modo que aún publicó un exiguo racimo de ensayos antes de marcharse a París. En aquella refinada cuna, sus afanes literarios, sumados a la imperiosa necesidad de luchar por la supervivencia, lo alejaron en definitiva de la revista y lo hicieron ampliar distancias con su nación. Reflejo de esta situación es su cuento “Casa tomada”, metáfora que habla de las razones por las que abandonó su terruño.

A lo largo de los años, Julio consolidó su nombre pero, por voluntad propia, se conformó con rescatar los vestigios de Argentina que guardaba en la mente para trasladarlos a sus textos, de alguna manera mezclados con la “Ciudad luz”. Sobra decir que en esa eclosión, su imagen, que era la de un dandy, se transformó en la de un profeta tribal.

Casi 20 años más tarde, en 1958, otro autor emergente, nacido en Perú, aterrizó en la capital gala como una mariposa atraída por el haz nocturno de una candileja. Desde muy joven, Mario Vargas Llosa estaba convencido de que, para destacar en el mundo de la intelectualidad y apostarse en la punta de la modernidad, era indispensable vivir en el punto donde nacían las corrientes más poderosas de las letras y el pensamiento humanístico de su época y siglos anteriores.

Antes de ello el arequipeño había abrazado la izquierda, en buena medida por el golpe que supuso el derrocamiento, en 1948, de su tío lejano, el presidente democrático José Luis Bustamante Rivero, a manos del general Manuel Odría. También porque a lo largo y ancho de Sudamérica se habían enquistado otros tiranos militares que, con el aplauso de los Estados Unidos, se calzaban la bota para pisar contra el suelo las cabezas de sus pueblos; y sin duda por los denominadores comunes que enlazaban a América Latina: la desigualdad económica, social y política, y la segregación racial, el machismo y la violencia intrafamiliar. Por añadidura, luego de leer La noche quedó atrás, de Jan Valtin, adquirió la plena certeza de que el comunismo era la salida a la compleja problemática de la región.

En 1953, Mario se inscribió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En ella, además de estudiar Derecho y Literatura, se unió al Grupo Cahuide, que operaba clandestinamente para reconstruir al Partido Comunista y adoctrinar a sus huestes en el marxismo y otras ideologías de izquierda. Militó en él durante un año y luego claudicó, molesto, hastiado por el perfil sectario y dogmático de algunos compañeros, insólitos defensores de Stalin.

Uno de los factores que ayudó a Vargas Llosa a mantener su cercanía con la izquierda fue Sartre, a quien leyó con fervor. Otro fue la Revolución cubana, movimiento en el que vio la posibilidad de que cambiaran las condiciones de vida del pueblo isleño y se fomentaran valores como el rechazo a los totalitarismos, la apertura a la pluralidad de ideas y el respeto a los derechos humanos.

Pocos meses antes de graduarse de la universidad y a fin de probar su potencial en las ligas literarias, escribió “El desafío”, cuento que envió a un concurso organizado por La Revue Française. Como resultó ganador, fue premiado con un viaje de dos semanas a París. Esa encantadora vivencia reforzó sus inclinaciones por Flaubert, Proust, Hugo y Balzac, Stendhal, Verne y Camus. Pero, por encima de ellos, Sartre, ese hombre de aspecto frágil y maltrecho que albergaba una de las mentes más agudas e incisivas de su tiempo, y que había logrado posicionar el existencialismo en las aulas y centros académicos del hemisferio occidental, donde contaba con legiones de seguidores.

El argumento central de Sartre descansaba en la concepción de que el hombre era prácticamente arrojado al mundo y se veía compelido a enfrentar situaciones desconocidas y determinadas con antelación. La existencia representaba la intemperie que imponía riesgos y responsabilidades ajenas al individuo desde el punto de vista volitivo, pero cercanas a él desde la óptica de la exigencia. En este sentido, había un cuestionamiento de orden moral sobre los actos del hombre y su relación, usualmente ambigua, con las libertades individuales y los deberes sociales.

La influencia de Sartre en Vargas Llosa significó, por una parte, el imán que lo llevó a mudar de continente, hecho que sucedió tras solicitar la beca Javier Prado para hacer un postgrado en la Universidad Complutense de Madrid, y por otra, un botón de inspiración para sus letras. Y es que Mario incorporó con posterioridad los dilemas del existencialismo en dos de sus novelas estandarte: La ciudad y los perros y Conversación en la catedral. No es difícil recordar las disyuntivas (desconocidas y ajenas a su voluntad) que encaraban personajes como “El Jaguar” o “Zavalita”, y que iban ceñidas a los planteamientos del parisino, que en concatenación propugnó la idea del “intelectual comprometido” con las causas sociales y el ideario de la izquierda.

El cruce de destinos entre Vargas Llosa y Cortázar se dio años después, cuando la revolución cubana comenzaba a asentar sus reales en la isla y a borrar la herencia del perverso régimen de Fulgencio Batista. En ese momento, ambos escritores sonreían con los logros de los “barbudos” y los latidos de París, convertida en lar de su propiedad.

No obstante, una infortunada declaración de Sartre marcó el cambio de opinión que Vargas Llosa tenía respecto a su pensamiento: el filósofo declaró que frente a la opresiva circunstancia de Latinoamérica, los escritores, enfrentados a la alternativa de continuar su proceso creativo o abandonarlo para servir a la sociedad, debían de inclinarse por esta segunda opción. El peruano se inconformó y le escribió al francés asegurando que la literatura, aunque pausada, ha sido, es y será un motor del cambio social. Lo peor que podía hacer un escritor sería apartarse de la pluma y el papel.

Vargas Llosa terminó por desmarcarse de Sartre, al igual que de la crítica marxista, cuando tuvo conocimiento de que cuestionaban la novela, al asegurar que su naturaleza entraba en conflicto con la historia y sus formalismos. Para el peruano, el modelo a seguir ahora era Gustave Flaubert, propulsor del carácter autónomo y orgánico de la narrativa.

Cortázar, por su parte, cambió de opinión y volvió a la palestra pública después de décadas de ostracismo. Varios factores lo impulsaron a salir de su burbuja: el éxito de Rayuela, que salió a la luz en 1963; la expansión de los movimientos de izquierda como efecto directo de la Revolución cubana; una entrevista que sostuvo con Fidel Castro y un viaje a la India, en el que observó de cerca las terribles consecuencias del ancestral sistema de castas. La tilde que tomaron los ensayos, ponencias y textos creativos del argentino fue política, y de esa producción se recuerda, por ejemplo, Dossier Chile: el libro negro y Nicaragua, tan violentamente dulce.

La relación entre los dos escritores resultó abundante en charlas y discusiones durante los años sesenta. Pero su amistosa cercanía también constituyó un lento, muy lento distanciamiento que comenzó cuando Vargas Llosa, a mediados de esa década, criticó los métodos del gobierno castrista para acallar a la disidencia. La creación de las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), donde se concentraba a antirrevolucionarios, homosexuales y delincuentes indignaron al peruano, tanto como la manipulación del aparato de justicia y el control de los medios de comunicación.

La mudanza de Mario a la Inglaterra de Margaret Thatcher, representó para el escritor el golpe de timón definitivo que lo transformó en un liberal, en favor, entre otros aspectos, de la economía de libre mercado y el libre flujo de los capitales internacionales. Esta circunstancia lo alejó del Vargas Llosa socialista, pero también de muchos otros escritores e intelectuales que todavía lo eran, Cortázar incluido.

No le alcanzó la vida a Julio para atestiguar la campaña presidencial de Mario como abanderado del Frente Democrático peruano, ni el momento en que ganó el Nobel de Literatura, ni cuando fue nombrado Marqués de Vargas Llosa por el rey de España, ni su unión amorosa con la socialité Isabel Preysler, directora adjunta de la revista Hola!

Con estos fuertes cambios y siguiendo la tónica de su relación, hay motivos para pensar que las discrepancias entre los dos escritores se habrían agrandado. No obstante, quedó constancia de que, en esa espiral, reinaba su amistad, fraterna, honda e inquebrantable. ❧

SIGUIENTE ARTÍCULO:

1