La escritura de Edith Esquivel está marcada por el humor y la ironía, elementos que lleva hasta las últimas consecuencias y que se instalan en situaciones de la cotidianidad de sus personajes, muestra de ello es este cuento. Egresada del diplomado de creación literaria en la Escuela de Escritores Ricardo Garibay. Actualmente, tiene una columna quincenal sobre economía en el portal del periódico Excélsior.

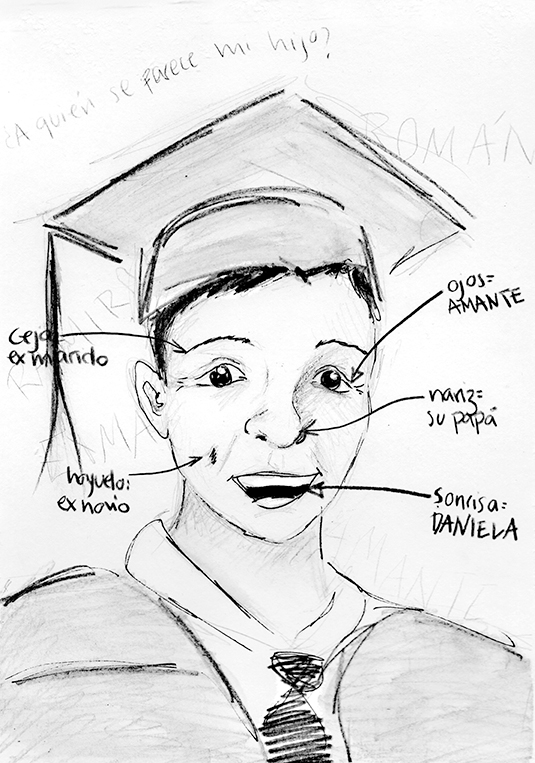

El pequeño Danilo nació como todos los humanos: apenas diferenciable de la cría de un chimpancé, pero rodeado de gente que le adivinaba facciones de la familia. Algunos vieron la nariz del padre y el pelo ensortijado de la abuela. Luego llegaron nuevos bebés y las especulaciones se trasladaron a ellos, así que Daniela se quedó sola con las adivinanzas en el pensamiento. “¿A quién se parece mi hijo?”, se preguntaba, rescatando el recuerdo tormentoso de una noche indiscreta. Los primeros meses se convenció de que el niño era de su marido pues, como sentenciaron familiares y amigos; la nariz lo delataba. Pero sólo ella adivinaba en su retoño los ojillos caídos de un inolvidable resbalón.

Al cumplir un año, el crío comenzó a tomar la forma del exmarido de Daniela: las cejas delgaditas e hipócritas, la barbilla puntiaguda y la cara triangular. Sus gestos, cuando la leche no estaba lista a tiempo o el juguete le era arrebatado, eran los de aquel hombre que le robó cuatro años de su vida cuando decidió que una recepcionista del aeropuerto era su verdadera alma gemela.

Daniela no quiso ver que la repulsión hacia su ex se reflejaba en su trato con Danilo, pero la familia sí notó su negativa a tomarle fotografías, y no se hicieron esperar las quejas del marido por el exceso de horas extra que debía pagar a la niñera.

Danilo dio sus primeros pasos con un pie torpe metiéndose hacia el centro, igualito a la marcha del último novio de su madre en la universidad. Aunque todos atribuían esa manera de andar a la mota, el pretendiente le había confesado que una malformación congénita era la responsable, y poco después se fue al otro mundo por un mal paso, pero no debido a su pie, sino a un “pasón” de coca.

Pronto, el niño demostró tener los gustos gastronómicos de su novio en el primer semestre, a quien le daban asco el plátano macho, la crema de zanahoria, el perejil y el yogur de coco, y quien además masticaba con la boca abierta y perdía el control frente al helado. En realidad no lo dejó por gordo, sino por atascado.

Entrando al kínder, Danilo empezó a arrastrar las “s” y se le ablandaron las “r”, idéntico al novio de preparatoria que traicionó a Daniela con su mejor amiga. Trató de no darle importancia; ya se estaba acostumbrando a encontrarle a su hijo parecido con los hombres de su vida. Además, la lógica le dictaba que Danilo era el hijo o de su esposo o del amante, y punto. Seguro le encontraba parecidos por culpa o debido a algún trastorno sicológico que agranda pequeñas coincidencias más allá de lo que dicta la razón.

Pronto Danilo entró al equipo de futbol de la primaria, y su madre sufrió una conmoción el día que asistió al primer partido. Sus pases, el juego sucio, hasta su forma de festejar y rascarse la entrepierna en pleno campo de juego, eran exactamente iguales a los de su novio del verano antes de entrar a la prepa. Daniela lo observó embobada toda la tarde, sorprendida por sus pómulos que mostraban un hoyuelo nuevo, idéntico al de ese amor que fracasó porque Daniela no soportó su obsesión con los deportes. Danilo se acomodaba los lentes como él, y hasta sus letrillas ilegibles probaron ser una copia exacta de las plasmadas en las cartitas de amor que sobrevivieron a ese verano.

La noche del partido, Daniela suspiró larga y sonoramente; el suspiro cumbre de una maternidad llena de lamentos. Guardó las cartitas en el librero y se puso la piyama maquinalmente, pero no pudo dormir. Se convenció de que los cambios de Danilo seguían un orden, y esto la hizo dar vueltas en la cama atormentada por los recuerdos de su primer novio de secundaria, Ramiro. Bien le dijeron sus amigas que no saliera con él, que era una terrible decisión, pero ella nunca las escuchó.

“No pasa nada”, les contestaba tajante, “si no me voy a casar con él ni vamos a tener hijos”.

En realidad no era un adolescente feo ni malo, ¿verdad, Daniela? No estaba tan mal. Y tal vez con el tiempo se habrá compuesto un poco, trató de convencerse a sí misma, pero esto no aplacó su desasosiego.

Se levantó a medianoche para buscar a Ramiro en Facebook. No le costó trabajo hallarlo, pues tenía contacto con varios compañeros de esa época. Lo reconoció en su foto de perfil y supo que a sus treinta y tantos seguía igualito. Tenía puesta la gorra de lado, la lengua de fuera, una playera sin mangas, y piezas de joyería de mal gusto colgando del cuello. Su último estatus era: “Yo y mis carnales sí rifamos…” El resto del muro no era más alentador. Trabajaba como identificador de sexo de pollos en un criadero, y vendiendo fayuca por catálogo.

Los siguientes días, Daniela no le quitó los ojos de encima a su hijo. Inquieta, esperaba ver en él a Ramiro de un momento a otro, pero Danilo siguió comportándose igual durante varios meses. Decir que actuaba igual no significaba que estuviera todo bien. Daniela sufría a diario con pequeños recordatorios de las feas partes del pasado que su hijo le prodigaba con su sola presencia.

Unas semanas antes de concluir la primaria, empezaron a llegar las boletas con materias reprobadas, los cuadernos con una ortografía en declive, y las llamadas iracundas del director. Danilo estaba cambiando, eso era evidente. En la tele, dejó de ver caricaturas y comenzó su adicción a comedias y rialitys. Su boca permanecía abierta más tiempo de lo deseable y no soltaba el chicle, a menos que accidentalmente terminara en su cabello o en una axila. Daniela no sabía si llevar a su hijo al siquiatra o si más bien era ella quien necesitaba medicamentos. Hasta ahora había aguantado, y podía seguir aguantándolo todo, menos que su único hijo tuviera el coeficiente intelectual de Ramiro. Por la desesperación, Daniela llevó a su hijo al médico, al chamán y al homeópata, pero nada funcionó.

La buena noticia es que Danilo alcanzó el promedio necesario para aprobar sexto de primaria. La mala noticia es que el padre sospechó que algo andaba mal la mañana de la graduación, mientras miraba los álbumes de fotos familiares para mostrarlos a los tíos que llegaron de visita.

–¡Daniela! He vivido engañado todo este tiempo. Por la nariz, me dicen que Danilo es igualito a mí, pero viéndolo bien, el pobre solamente sacó esa única característica de su padre, la peor que pudo haber sacado, por cierto.

Danilito estaba viendo el final de su telenovela, así que no prestó atención a la voz de su papá. Daniela, nerviosa, descartó el comentario.

–¡Claro que se te parece! Lo que sucede es que los niños cambian constantemente. Cuando sea adulto, será tu viva imagen.

–No, Daniela, no se le parece nada –meticheó la hermana de Daniela–. Viéndolo bien, el chamaco se parece más a ti.

–¿A mí? ¿Cómo? ¿Dónde?

–Te sacó lo más bonito, Daniela: la sonrisa.

Esa tarde de togas y birretes, de zapatos lustrosos y pelo engominado, de globos y flores, de miradas y abrazos, ningún otro niño tenía la boca abierta al pasar por su certificado, sólo Danilo. Su nariz portentosa, los ojillos caídos, las cejas ridículamente delgadas, el caminar chueco, el hablar arrastrado, el hoyuelo, todo seguía siendo esa pequeña síntesis de los tropiezos de la madre. Sin embargo, esta vez Daniela miraba a su hijo con menos pena, se concentraba en su sonrisa.

Cuando Danilo volvió a su asiento entre los recién graduados, se encontró con la sorpresa de un papelito rosa, con la nota: “Tienes la sonrisa que quiero que tengan mis hijos”. Una niña dos filas más adelante volvió el rostro hacia él y le guiñó coqueta. Ella no se imaginaba que, 20 años más tarde, los hijos que tendrá con un marido que nadie conoce aún, heredarían la rudimentaria inteligencia de Danilo, que por cierto es la misma incipiente inteligencia de Román. ❧

1