Las páginas de la Biblia en donde se narra que Moisés descendió del monte Sinaí con las dos tablas de piedra en las que plasmó las palabras dictadas por Dios, las palabras del pacto, los mandamientos, representan para Javier Sicilia también un momento fundacional en la historia de las leyes. En esta conversación entre dos poetas, partiendo de un ejercicio comparativo en el que de un lado está la Iglesia y del otro el Estado, se ahonda en la transición de la ley divina a la ley terrenal, la ley de los hombres.

Javier, he oído y te he escuchado hablar de la Constitución refiriéndote a ella como la biblia laica, ¿de dónde viene esta idea o este pensamiento?

Pues más que una biblia, deberíamos decir que es como un catecismo laico, en el sentido de que en ella se expresan, como en el catecismo de la Iglesia católica, en relación con la Biblia, los contenidos doctrinales y las reglas de cómo debemos comportarnos, no en relación con la Palabra de Dios, sino con el Estado, que es algo todavía más abstracto que Dios.

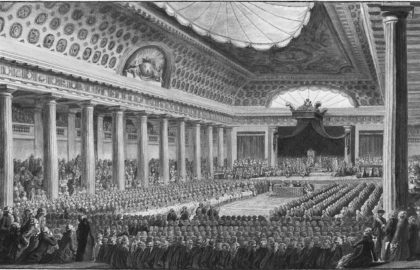

Cuando el pensamiento ilustrado logró humillar a la Iglesia –“La Infame”, la llamaba Voltaire– y distanciarla, no tenía en realidad otra cosa para organizar la vida civil y política que la estructura misma de la Iglesia, a la que imitó de manera pueril. Podría decir, en este sentido, que el Estado laico es en realidad un hijo bastardo de la Iglesia, una mala copia de ella. Mira, el laicismo no tiene una Biblia en que para la tradición judeocristiana Dios se revela, pero cuenta con el Estado, donde la soberanía nueva se expresa; tiene, además, no un catecismo, pero sí una Constitución; no tiene un Papa, pero sí un Presidente; en lugar de cardenales y de obispos tiene senadores y diputados, y en lugar de inquisición o, para decirlo en términos modernos, de un aparato custodio de la doctrina –hoy se le llama Congregación para la Doctrina de la Fe–, tiene un aparato judicial. Además, el cuerpo del Estado –hay que mirar el frontispicio del Leviatán de Hobbes, ese rey hierático cuyo cuerpo está compuesto de miles de seres humanos– es parecido al de la Iglesia, cuya cabeza es Cristo, convertido en una especie de emperador. Una estructura que ha querido ser tan sagrada como la de la Iglesia –hay que recordar simplemente el boato con el que se rodeaban los informes del Presidente de México poco antes de la mal llamada “Transición” para saberlo–, pero de una forma tremendamente chata.

Sé más o menos a qué te refieres, el Derecho natural, el fundamento del Derecho es de origen divino; el Derecho hebreo… en el Antiguo Testamento, el Pentateuco, la Torá que quiere decir precisamente: “Enseñanza y Ley”.

Sí, pero la tradición de la que hablo no viene tanto de la tradición judaica, como de la tradición romana. Hay que recordar que, a fin de cuentas, la Iglesia se vuelve un poder político que adopta las estructuras jurídicas de Roma cuando Constantino le da rango imperial. A partir de ese momento, los obispos se hablaban de tú a tú con los juristas romanos para discutir temas jurídicos. A partir de entonces, el Evangelio, que es profundamente –permíteme la palabra– anarquista, que se basa en la libertad del amor, empezó a volverse tremendamente legalista, moral y doctrinal. Toda la fuerza espiritual y vivificante del Evangelio se va perdiendo para volverse un código de normas y de creencias unívocas vinculadas con la tradición romana.

Sin embargo, un rabino, el Dr. Gabriel Minkowicz, dice justamente que el Antiguo Testamento se puede asumir o entender como una fuente formal de los sistemas jurídicos actuales o modernos. Sea lo que sea, habría que preguntarse, ¿qué tanto la Constitución se impone de tal o cual manera, o qué tanto es la lectura que hacemos nosotros mismos de ese libro? Es decir, ¿es corrupta la Constitución, es corrupta la letra escrita o es corrupto el pensamiento de quien le da lectura e interlocución?

La ley surge porque el hombre no es capaz de gobernarse a sí mismo, es decir, no es capaz de amar. Jesús es muy claro al respecto: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”, “ama a Dios sobre todas las cosas”, en eso se resume la ley y los profetas. Si fuéramos capaces de amar, podríamos hacer, entonces, como dice San Agustín, lo que quisiéramos. “Ama –dice el obispo de Hipona como una afirmación de las palabras de Jesús– y haz lo que quieras”, porque el que verdaderamente ama no roba, no violenta, no corrompe, no asesina, no destruye y, en consecuencia, no necesita la ley, ni siquiera su doctrina.

Pero como el hombre no es capaz de ser fiel a ese fundamento de la vida, surge la ley. La ley, que obliga, dice el filósofo francés Comte-Sponville, es una imitación del amor; no es el amor, porque, como digo, te obliga, pero lo imita, ¿me explico? Cuando uno ama –por ejemplo a los hijos, a un amigo– uno es gratuita y espontáneamente generoso. No piensas si ése al que amas es digno de la generosidad. Pero, ¿podríamos mostrarnos generosos, por ejemplo, con Graco o con el criminal que asesinó a mi hijo? Para hacerlo necesitaríamos obligarnos a ello, hacer un esfuerzo inmenso, una ascética de la voluntad. De allí ese dificilísimo consejo de Jesús en el Evangelio: “Ama a tus enemigos”. En ese territorio hablamos de una voluntad de amar, de un mandato, de una obligación del corazón para acercarnos al amor que nos revela el Evangelio.

¿Estás hablando de misericordia, Javier?

La misericordia, que es compartir el sufrimiento, sufrir con el otro que sufre, es parte del amor, y como virtud, es decir, como algo a lo que estamos obligados, es parte de la Ley.

El amor en sí mismo, Javier, es violento, te violenta… te saca de ti, te mueve a hacer lo bueno… por eso es tan difícil; lo puedes sentir, sí…

Como te digo, cuando amas verdaderamente no hay violencia que ejercer sobre ti para obligarte hacer lo que debes. Lo haces y ya, por gratuidad, porque así sientes. Pero cuando estás obligado a amar, es decir, a ser virtuoso, a imitar lo que el amor hace por puro amor, valga la redundancia, tienes que ejercer, si quieres, una violencia contra ti mismo. De allí que las virtudes sean una ascética, un ejercicio no de orden moral, sino espiritual… Lo puedes ver muy bien en la parábola del buen samaritano: antes de Jesús, antes de que el amor se explicitara como gratuidad y libertad puras, las leyes de hospitalidad, las leyes que imitan el amor del que habla el Evangelio eran con los connacionales; uno tenía obligaciones de hospitalidad según el lugar en el que naciste –la patria, habría que decir mejor, la matria, no era como para nosotros un asunto jurídico, era como haber nacido de un vientre, y quienes pertenecían a él, tus connacionales, eran verdaderamente tus hermanos–. Así, los griegos tenían deberes de hospitalidad con los griegos, pero no con los xenoi, los extranjeros; los romanos con los romanos y con quienes eran adoptados por esa matria, como San Pablo, pero no con los bárbaros –esos que hablaban “barbarbar”, de ahí viene la palabra bárbaro–; los judíos con los judíos, pero no con los samaritanos y viceversa. La parábola del buen samaritano explica eso: quién es mi prójimo, le preguntó un experto de la Ley a Jesús, y Jesús respondió con la parábola: un judío –resumo– quedó malherido por unos ladrones. Pasaron junto a él un sacerdote y un levita –dos hombres que bajo esas leyes de hospitalidad tenían un doble deber de ayudarlo: eran sus connacionales, además, hombres que custodiaban la Ley– y se hicieron pendejos, no habían ni siquiera trabajado con la virtud. Pasó en cambio el samaritano, es decir, no sólo alguien que no tenía un deber con él sino que, además, era su enemigo, se apiada de él y va en su ayuda. No porque algo lo obligara, sino porque verdaderamente amaba, porque libremente decidió hacerlo, porque se le pegó la gana. Allí no hay ningún tipo de violencia ni de obligatoriedad.

Sin embargo, para Levinas, que lo mira desde el judaísmo, el amor al prójimo tiene algo de violencia; el otro que, como en la parábola, te llama, te exige también, de alguna forma, desposeerte de ti, salir de ti e ir a su encuentro para servirlo. Para hacerlo debes obligarte a ello, violentarte en tu yo, a diferencia de lo que piensa Sartre, para quien la presencia del otro se vuelve, en esa solicitud de servirlo, infernal. De allí su famosa frase: “El infierno son los otros”, que desarrolla en una parte de El ser y la nada y en su obra de teatro A puerta cerrada.

El amor tiene esa característica, te desposee de ti, te saca de ti para ir al encuentro del otro y puedes hacerlo por amor o por deber, por ley.

Claro, así se lee, así se mira y así se asume.

Si fuéramos capaces de amar y de hacer lo que queramos, no necesitaríamos la ley, pero como no habitamos allí, la ley obliga. Y esa ley va acompañada de una sanción, te obliga por sanción: si no lo haces te vas al infierno o, en términos laicos, a la cárcel.

Ahora bien, para hablar de Occidente, ese amor que trajo Jesús al mundo fue, bajo el Imperio romano, juridizado, y pasó al Estado laico como Constitución, es decir, como un entramado de leyes que obligan al ciudadano a portarse bien con los otros.

Cuando uno se sobrepone al otro, surge el egoísmo, la violencia y la anomia. Si la legitimidad opera sin la legalidad termina por hacer barbaridades. Es el caso de la Inquisición o, dentro del Estado moderno, el del nazismo, que subió legítimamente al poder y operó sin el equilibrio de la legalidad.

En este sentido, lo que ha caracterizado a Occidente son dos tipos de poderes: el que proviene de la legitimidad y el que proviene de la legalidad o la auctoritas y la potestas, el poder espiritual y el temporal. Ambos deben ir juntos para que la vida social funcione. A partir del reconocimiento de la Iglesia por parte del Imperio, y hasta antes del Estado moderno, esos dos poderes los detentaba, en el caso de la legitimidad, la Iglesia, y en el de la legalidad, el Imperio. Después, cuando las ideas ilustradas desplazaron a la Iglesia e hicieron de la religión un asunto privado, el Estado moderno incorporó ambos poderes en su accionar. Cuando uno se sobrepone al otro, surge el egoísmo, la violencia y la anomia. Si la legitimidad opera sin la legalidad termina por hacer barbaridades. Es el caso de la Inquisición o, dentro del Estado moderno, el del nazismo, que subió legítimamente al poder y operó sin el equilibrio de la legalidad. Si, por el contrario, opera con la pura legalidad y reduce el acto de legitimidad a un día en las votaciones, para luego operar con puras cuestiones procedurales, caemos, como hoy sucede en México y en muchas democracias, en situaciones semejantes a las del nazismo. Allí no hay manera de que la Constitución funcione. Para que funcione necesita que haya legitimidad y legalidad, es decir, legitimidad en el sentido de que esas leyes son buenas y necesarias, y legalidad para que si no las cumples por amor o por virtud, se te castigue.

¿La Constitución ejerce un poder o tiene una autoridad?

Sí, es una autoridad, pero para que funcione plenamente necesita del poder, de la legalidad que sancione a quien no la cumpla.

Antes de continuar, te hago la pregunta: ¿qué es poder y qué es autoridad, Javier?

La autoridad es la capacidad que tiene alguien de preservar lo bueno y hacerlo florecer sin necesidad de coerción. De ahí viene autor. El autor preserva una tradición, la hace florecer y no necesita de ninguna ley para que sea reconocido.

Gandhi tenía autoridad, nunca tuvo poder. Se le seguía y se le respetaba porque allí estaba la bondad y el amor.

La legitimidad tiene una expresión en la ley. No se debe matar, eso es legitimidad, pero si alguien lo hace surge el aparato coercitivo del poder para restablecer la legitimidad de la justicia. En México, por falta de legitimidad, la ley no se aplica o se aplica discrecionalmente. Cuando el gobernador Graco Ramírez, por ejemplo, que es el custodio de la legitimidad y de la legalidad en Morelos, no aplica la ley y permite que su anterior procurador desaparezca cuerpos en Tetelcingo, diga que todo en esa fosa está en concordancia con la ley y, luego, frente a su mentira, no renuncie ni castigue al procurador, entonces estamos ante un gobernador que perdió cualquier legitimidad y reduce la ley a asuntos procedurales que la malversan. Si en México no somos capaces de volver a empatar legitimidad y legalidad, seguiremos, a pesar de la Constitución, en un estado de anomia y de violencia perpetuos.

Volvamos al Evangelio. En él, Jesús dice: yo no vengo a abolir la ley, vengo a darle plenitud. Y esa plenitud se explaya amorosamente en el Evangelio.

Si te das cuenta, la idea del Reino es la abolición de la ley.

¿De la ley del Estado?

De cualquier ley, porque la comunidad transfigurada y transformada sólo puede vivir en el amor. Las primeras comunidades cristianas estaban esperando el inminente regreso de Cristo, para el establecimiento del Reino; vivían, por lo mismo, fuera de la ley, en un estado de amor en el que todo era en común y unos servían a los otros y viceversa. Cuando el amor se establezca o, para hablar en términos mesiánicos, cuando Cristo vuelva e instale plenamente el Reino, que es el amor, la ley se volverá inoperante. Sólo habrá una excepción…

¿Cuál?

El infierno. El infierno sigue teniendo un orden, pero es un orden penitencial. Lo que quiere decir que, la ley, mientras no vivamos en la plenitud, es una ley coercitiva, violenta, penitencial, que necesita, para no volverse pura violencia coercitiva de la legitimidad, que guarda el sentido del amor.

Para hablar de la Constitución mexicana, en 1903, Flores Magón y su gente arriendan el periódico El Hijo del Ahuizote y a los 46 años de la Constitución de 1857 publican un artículo en el que expresa: “Cuando ha llegado un 5 de febrero más y encuentra entronizada la maldad y prostituido al ciudadano; cuando la justicia ha sido arrojada de su templo por infames mercaderes y sobre la tumba de la Constitución se alza con cinismo una teocracia inaudita, ¿para qué recibir esta fecha, digna de mejor pueblo, con hipócritas muestras de alegría?” Estamos hablando, Javier, de 114 años atrás… ¿Qué ha cambiado?

El texto de Flores Magón sigue siendo vigente, porque la Constitución no está sostenida por hombres y por mujeres amorosos y justos, es decir, por seres que contengan en ellos la legitimidad y la legalidad. Sólo seres así podrían hacerla efectiva.

Entonces el amor tiene la autoridad para aplicar y hacer que se cumpla la ley.

Exacto. Y sabemos que el amor está implicado con la sabiduría de la justicia. De ahí la ley salomónica y el ejemplo de las dos mujeres y el hijo que está en el primer libro de Reyes (1 Reyes 3: 16-28); ahí se discute algo que la ley no puede discernir cuando carece de legitimidad y se vuelve monolítica o absolutista; tiene que enriquecerse de universos de sabiduría y de amor, es decir, de legitimidad, que permitan mirar y hacer posible que la justicia sea.

Y con este abordaje, Javier, ¿qué sería el mal?

Del mal no podemos decir nada más que es la negación de la vida, la violentación, un acto fallido del egoísmo. Pero, en el fondo, no sabemos lo que es en realidad. Por eso surge la ley, para evitar que destruya todo.

Inevitablemente viene el ejemplo de Dostoyevski, con su personaje Raskolnikov, en Crimen y castigo; él sabe que cometió el crimen…

Tan lo sabe que él mismo se delata.

Sí, porque es insoportable vivir con ese peso y no expiarlo. Estamos hablando de un ser humano cuya espiritualidad es enorme.

Sin embargo, no hay que olvidar que para delatarse debió ser acosado por la justicia encarnada en el inspector, que no deja de perseguirlo y de confrontarlo.

¿Por quién se siente más acosado, por este hombre, testigo externo, o por su alma misma que necesita expiarse?

Por los dos. Si no tiene al inspector, quizá se habría suicidado o hubiera aprendido a vivir con su culpa. El problema viene después, cuando debe expiar su crimen. De eso no cuenta nada Dostoyevski. Pero es importante; la pena es terrible cuando no tiene un espíritu basado en el amor. Pensemos en la cárcel. La cárcel debería ser un sitio que permitiera al criminal recuperar la humanidad de una persona. Por desgracia es lo contrario: un lugar en donde el castigo sirve para denigrarlo y deshumanizarlo más. Allí tampoco la ley procede con legitimidad.

Actúa, pues, conforme con legalidad y no conforme con legitimidad. A las cárceles también se les llama penitenciarías, ¿cierto?

Así, la penitencia se transforma en venganza, que es lo contrario de la justicia. La penitencia tiene algo interesante si la vemos desde el ángulo cristiano. El sacramento de la confesión, que hoy se llama de la reconciliación, tiene cuatro momentos: examen de conciencia, es decir, saber que se cometió un crimen; dolor de corazón, es decir, que es tal la conciencia de su acto que el otro se duela tanto en su corazón como el sufrimiento que provocó; propósito de enmienda, es decir, una profunda convicción de que no volverá a hacerlo, y penitencia, es decir, hacer un acto de expiación que no sólo lo restituya en su humanidad, sino que también sirva de reparación a la víctima.

Recuerdo en este sentido a Gandhi. Ayunaba públicamente para terminar con la guerra intestina que llevó a la división entre la India y Pakistán. Repentinamente llegó hasta él un hombre que le suplicaba entre lágrimas que dejara el ayuno. Gandhi le respondió que no lo haría hasta que terminaran con esa guerra absurda. Luego le preguntó: “¿Tú qué has hecho en esa guerra?” El hombre, entre lágrimas, le confesó que había asesinado a un niño musulmán. Gandhi cerró los ojos, adolorido. Luego los abrió y le dijo: “Si realmente me amas, si realmente quieres que abandone el ayuno, tienes que reparar tu crimen”. “¿Cómo?”, preguntó el indio. “Buscarás a un niño de la edad del que asesinaste, un musulmán huérfano por esta estúpida guerra. Lo adoptarás, lo cuidarás como a un hijo y lo educarás como un buen musulmán”. Eso se llama justicia y amor. Un perdón –que es una sobreabundancia de la gratuidad del amor–, sin justicia, es complicidad con el crimen.

Así debería funcionar una cárcel. Por desgracia es un lugar de odio y de venganza.

Volvemos al tema de Raskolnikov y a la gran película de Roland Joffé, La misión, en la que un hombre mata a su hermano.

Exactamente. Y expía, y él decide hacerlo.

Y no permite que los jesuitas le pongan límite a su expiación.

Él sabía la medida de su expiación porque conocía el tamaño de su crimen: el asesinato de su hermano. Es bellísimo ese momento. A veces los defensores de derechos humanos no entienden ese asunto porque están llenos de una legitimidad sin legalidad, y no entienden, por ejemplo, cómo proceden las comunidades indígenas, cuya justicia se parece en muchos sentidos a la anécdota que conté de Gandhi. En ellas, cuando alguien comete un crimen, lo amarran a un árbol tres días para que se serene y tome conciencia de su acto y se duela; después se le suelta y se le dice: “Tienes de dos: o te vas de la comunidad o vas a encargarte de los hijos del hombre que mataste”. Allí hay un profundo sentido de la justicia. Eso es corregir y humanizar, eso es hacer justicia.

Ante lo que dices, viene esa bella sentencia de María Zambrano, que dice que “la ley son momentos del amor”.

Imitaciones del amor, como dije siguiendo a Comte-Sponville. Esto nos llevaría a preguntarnos si necesitamos una Constitución o una forma distinta de relacionarnos que no tenga que ver con un entramado de leyes, sino con principios fundamentales, con hombres y mujeres que puedan representar esos principios.

¿Tú tendrías una propuesta para lograr esto?

Es interesante ver lo que han hecho los zapatistas en Chiapas, con las organizaciones del buen gobierno. Habría que leer La sociedad contra el Estado, del antropólogo Pierre Clastres, que habla justamente de la sociedad sin Estado –no sin gobierno, sin Estado–, que lo podríamos traducir como: mandar obedeciendo.

El que gobierna obedece para servir al pueblo, a la vida del pueblo. Ésa sería una sociedad sin Estado. Lo que necesitamos en este momento no es una Constitución, sino recuperar el vínculo entre legitimidad y legalidad, es decir, un estado de gobernabilidad que pueda generar un nuevo pacto social en el que una Constitución que lo exprese tenga sentido.

Marzo, 2017 ❧

0