¿Quién es el sujeto político fundamental en el que descansa la legitimidad del orden jurídico y fuente de la que emerge todo poder constituido? Ésta es la pregunta de la que parte Roberto Ochoa, quien revisa en este ensayo la situación de la Unión Europea y las ideas del filósofo Jürgen Habermas, para analizar las fuentes de poder en México, o quizá convenga mejor decir, su disolución jurídica en las reformas de la Constitución.

Se nos fue ya el tan esperado centenario de la Constitución mexicana. Se habló y se escribió mucho en meses y años previos sobre la posibilidad de hacer una revisión a fondo de eso que, en teoría, es el fundamento de nuestro orden social. A cien años de promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, teníamos la oportunidad de hacernos las preguntas esenciales y provocar un fuerte llamado a reconstituirnos nuevamente como nación. Era una muy buena oportunidad para comenzar a tejer todo lo que en estas últimas décadas ha sido tan brutalmente desgarrado. Pero, nuevamente, como ocurrió en 2010 con el centenario de la Revolución, pasamos de largo sin que nuestro espíritu pudiera hacer contacto con la piedra de toque que se colocaba justo enfrente de nuestros ojos, como una especie de espejo frente a nuestra conciencia nacional.

En esta segunda mitad del año 2017, queda claro que somos incapaces de tocar fondo, primero en nuestra experiencia de la realidad, y luego en nuestra reflexión filosófica, de tal manera que después de ese tocar fondo fuéramos capaces de concebir un mundo nuevo y abrigar esperanzas por los tiempos que vienen.

Las ideas que nos siguen llegando desde Europa

Lo ocurrido en Europa durante los últimos treinta años ha marcado las pautas para el constitucionalismo en todas partes del mundo. Acercarnos al debate que se desató en torno a las propuestas de una Constitución para Europa, nos permite comprender mejor por qué hoy, en la segunda década del siglo XXI, pensamos como pensamos respecto a la Constitución.

A partir de la firma del Tratado de Maastricht en 1992, no sólo se dio nacimiento a lo que ahora es la Unión Europea (UE), sino también a un intenso debate en torno a la necesidad o no de una Constitución para Europa. Unos, creían que los tratados internacionales que habían llevado a la integración europea ya tenían valor de constitución formal. Otros, sostenían la necesidad de un documento constitucional en el sentido propio del término.

Lo que condujo inexorablemente a ese debate fue el dilema que la propia existencia de la UE presentaba respecto a la fuente de todo poder, pues aun cuando con el Tratado de Maastricht no se transfería explícitamente la soberanía de las naciones hacia la Unión, lo que sin embargo quedó en cuestión fue hasta dónde las políticas nacionales y las circunstancias domésticas se deberían encontrar o no determinadas por las leyes y decisiones de instituciones de la UE, así como por la jurisprudencia de la Corte Europea de Justicia.

Dos de los más ilustres intelectuales que participaron en el debate fueron el constitucionalista Dieter Grimm y el filósofo Jürgen Habermas1Para un análisis de las implicaciones políticas y filosóficas de este debate, consultar Giorgo Agamben, El Reino y la Gloria: Una genealogía teológica de la economía y del gobierno, Adriana Hidalgo editora, Buenos Aires, 2008, pp. 446-448.. En su célebre texto ¿Necesita Europa una Constitución?, el jurista subrayaba la heterogeneidad insalvable entre los tratados internacionales, que tienen su fundamento jurídico en los acuerdos entre los Estados, y la Constitución, que presupone un acto soberano del pueblo.

Una constitución, en el sentido pleno del término, debe necesariamente provenir de un acto del pueblo o al menos atribuido al pueblo, a través del cual éste se autoconfiere la capacidad de actuar políticamente. Esta fuente le falta por completo al derecho comunitario primario, que no proviene de un pueblo europeo, sino de los singulares Estados miembro y depende de éstos incluso para su entrada en vigencia2 Dieter Grimm, “Does Europe need a Constitution?”, en European Law Journal, vol. 1, núm. 3, noviembre 1995, p. 290. Todas las traducciones de este texto al español son mías..

La pregunta por el sujeto, tanto de los tratados internacionales como de la constitución, es fundamental, pues mientras para los primeros el sujeto son los Estados, para la segunda el sujeto es el pueblo. Éste es, me parece, el señalamiento más luminoso de Grimm en ese debate, en principio europeo, pero finalmente relativo a la controversia más propiamente civilizatoria de finales del siglo XX y principios del XXI. ¿Quién actúa en un inicio para instaurar nuestro orden social actual? ¿Quién es el sujeto político fundamental en el que descansa la legitimidad del orden jurídico y es la fuente de la que emerge todo poder constituido?

Finalmente, ¿de dónde surgirá la voz que hará que los contendientes, en cualquier parte del mundo, se detengan antes del aniquilamiento del menos fuerte o del menos astuto?

El llamado para una Constitución europea, reconocía Dieter Grimm, sería nulo desde un inicio, si fuera correcto el supuesto de aquellos juristas europeos que afirmaban que la constitución ya existe y se expresa en los tratados internacionales. Para aclarar este punto, dice, lo primero que tendríamos que saber es qué significa una constitución y para qué son necesarias.

La teoría política moderna impuso muy claramente, desde el periodo de la Ilustración, y sobre todo después de la separación de la Iglesia y el Estado, una nueva mirada respecto a la justificación del poder político. La teoría política moderna de la ley natural imaginó un estado de naturaleza ficticio, sin ley alguna y en el que todos eran naturalmente libres e iguales, por lo que sólo a partir de un contrato social, es decir, a partir de la voluntad manifiesta del pueblo en su conjunto, se podrían determinar los derechos para un régimen de gobierno.

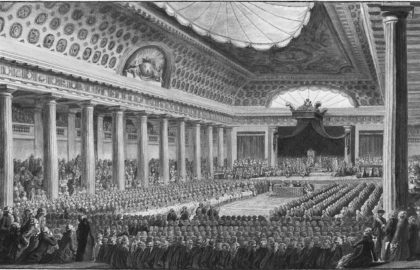

Las grandes revoluciones del siglo XVIII, la francesa y la estadounidense, inauguraron la puesta en práctica de esa teoría y marcaron la pauta para la instauración de los regímenes modernos. Dichos quiebres revolucionarios fueron radicalmente distintos de los numerosos derrocamientos violentos de la historia, hasta entonces ocurridos, por el hecho de que no se detuvieron con el cambio de gobernante o de forma de gobierno, sino que, frente al absolutismo de la época, apuntaban a una nueva base de justicia para el gobierno, a una nueva fuente de legitimidad radicada en el pueblo. El gobierno político, como lo subraya Grimm, a partir de entonces fue dependiente del consentimiento de aquellos que quedarían sujetos a él.

La pregunta era, frente a los Estados absolutistas, ¿cómo hacer para que un Estado quede sujeto a leyes, si la propia ley es su producto? A esto responden las constituciones, para eso fueron creadas. La teoría constitucional moderna se funda en la distinción de la ley positiva en dos grupos de normas: uno que que regula el ejercicio del poder del Estado y de sus instituciones, y otro que hace lo mismo con la conducta y las relaciones entre las personas. El primer grupo –dice Grimm– regula la producción y aplicación de las normas del segundo grupo.

Esto ciertamente sólo es posible si los dos tipos de normas son clasificados jerárquicamente y asignados a diferentes autores. La distinción del orden legal se encuentra entonces precedida por una distinción del poder político en poder constituyente, formado por el pueblo como soberano, y varios poderes constituidos que derivan sus poderes del primero. (…)

Para el grupo de normas del más alto rango que derivan del pueblo y son dirigidas al poder del Estado, se ha establecido el término “constitución”.

Los argumentos de Dieter Grimm fueron nítidos. Sin embargo, tuvo que aparecer Jürgen Habermas, el tótem de los filósofos alemanes de finales del siglo XX y principios del XXI, en lo que a reflexión sobre la democracia se refiere. Habermas intervino para disolver la nitidez y arrojarnos a un debate abigarrado y funcionalista, propio de los defensores de la teoría de sistemas.

A la concepción de la relación necesaria entre pueblo y constitución, Habermas opone la tesis de una soberanía popular completamente emancipada de la idea de un sujeto-pueblo sustancial, sostenida más bien en las formas comunicativas que, según su idea de la publicidad, regulan el flujo de la formación política de la opinión y de la voluntad3 Ver Giorgo Agamben, op. cit., p. 448..

En la parte final de ¿Necesita Europa una Constitución? Dieter Grimm había reconocido que, aunque es cierto que para constituir una unidad política fundamental se requiere una identidad colectiva, ésta no necesariamente debe ser nacional o de origen étnico, sino que puede tener otras bases. Lo único necesario “es que se haya formado una conciencia de pertenencia que permita sostener las decisiones mayoritarias y los esfuerzos de solidaridad”4 Dieter Grimm, op. cit., p. 297.. Pero Habermas se sirvió de esta postura para llevar mucho más allá la disolución de cualquier identidad sustantiva de un pueblo. Lo que une a una nación de ciudadanos, dice, no es un sustrato primordial, sino un contexto comunicativo para un posible entendimiento. Siguiendo ese razonamiento, sostiene que no puede haber una Europa que sea digna de llamarse democrática “sin una comunicación pública que trascienda las fronteras de las hasta ahora limitadas esferas públicas nacionales”5 Jürgen Habermas, “Remarks on Dieter’s Grimm ‘Does Europe Need a Constitution?’”, en European Law Journal, vol. I, núm. 3, noviembre 1995, pp. 303-307. . A partir de esto, según él, se desarrollaría una esfera pública integrada de alcance europeo, en el ámbito de una cultura política común.

Es decir, Habermas piensa que es inocuo hablar de una constitución europea en una época en que lo crucial ya no es la identidad de un pueblo que sea capaz de expresar una voluntad común, sino la construcción de un espacio comunicativo a partir del cual la opinión pública oriente las decisiones políticas.

Este espacio comunicativo no sería posible, concluye Habermas, si una identidad colectiva prepolítica fuera considerada necesaria, pues una comprensión teórico-comunicativa de la democracia ya no puede descansar en una comprensión “concretística” de “el pueblo”.

La autocomprensión ético-política de los ciudadanos en una comunidad democrática –sostiene– no debe ser tomada como un a priori histórico-cultural que hace posible la formación democrática de la voluntad, sino como un flujo de contenidos dentro de un proceso circulatorio que es generado a través de la institucionalización legal de la comunicación de los ciudadanos6 Ibid., p. 306..

Así, a la concepción del sujeto-pueblo, Habermas opone la concepción del pueblo-comunicación, y de esa manera pretende trasladar el énfasis que la teoría política moderna pone en la idea de la “constitución” para colocarlo, como es la intención en toda su obra, en el concepto de “comunicación”. Disolver el sujeto-pueblo en la concepción del pueblo-comunicación implica que la constitución deje de ser un acto definitorio de la voluntad del pueblo y que, por ello, ésta se extravía como tal, en medio de un complejo entramado de tratados internacionales, en los que, como bien lo vio Dieter Grimm, el sujeto no es el pueblo sino los Estados. Ésa es la mejor manera de disolver a los pueblos en las lógicas del Estado y en las entrañas del Leviatán.

Frente a este debate entre Grimm y Habermas, Giorgo Agamben concluye que si a Grimm y a los teóricos del nexo pueblo-constitución se les podía objetar que todavía remitían a ciertos presupuestos de corte nacional (como la lengua, por ejemplo), “a Habermas y a los teóricos del pueblo-comunicación se les podía objetar, no sin buenos argumentos, que ellos terminaban por depositar el poder político en las manos de los expertos y de los medios de comunicación”. Pero, además, una vez que la soberanía popular se disuelve y licúa en tales procedimientos comunicativos, no sólo “disminuyen las objeciones de los constitucionalistas a la posibilidad de que algo así como un ‘pueblo europeo’ (entendido de manera comunicativa) pueda existir”, sino que “el lugar simbólico del poder (ya) no puede ser ocupado por nuevos símbolos identitarios”7 Giorgo Agamben, op. cit., p. 448..

La disolución del pueblo en México

En nuestro país, como es costumbre, hemos ido siguiendo las modas del pensamiento europeo y por ello, paulatinamente, hemos asumido la lógica de aquellos para quienes los tratados internacionales tienen ya un valor de constitución formal, abandonando así, casi por completo, la idea de un acto constitucional por parte del sujeto-pueblo. Del binomio pueblo-constitución hemos pasado al binomio pueblo-comunicación propuesto por Habermas. Este pensamiento nos ha llevado, por ejemplo, a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera de tal manera la famosa contradicción de tesis 293/2011 que, a partir de ella, por interpretación jurisprudencial, los tratados internacionales y la Constitución tienen ya la misma jerarquía, conformando, entre ambas fuentes del derecho, lo que los ministros llamaron un “bloque regular de constitucionalidad”. Es decir, desde hace poco más tres años la norma suprema en México ya no es sólo la Constitución, sino ese llamado bloque, que incluye a los tratados internacionales.

Con esto se pierde la distinción, arriba mencionada, entre las normas que regulan al Estado y las que regulan a las personas, distinción que fue fundamental, al inicio de la modernidad, para quitar al Estado su carácter absolutista. Con ello, también, se pierde la distinción del poder político entre poder constituyente y poderes constituidos, despojando al pueblo de su carácter de sujeto en el que reside la soberanía. Finalmente, los tratados internacionales, al ser acuerdos entre Estados, no son expresiones de autodeterminación de los pueblos, como sí lo son las constituciones. Con la nueva prevalencia de los tratados internacionales, se licúa más rápidamente la voluntad popular.

Pero más allá de consideraciones estrictamente normativas, la sociedad ha ido perdiendo paulatinamente la noción de pueblo como ese sujeto fundamental a partir del cual emerge todo poder político, y por lo mismo, se ha dejado de creer en la posibilidad de que el pueblo se dé a sí mismo una nueva constitución. La antropóloga Alejandra Leal Martínez ha dado cuenta de cómo en apenas treinta años, en el contexto de la imposición del neoliberalismo en México, el concepto de “pueblo”, que como en otras partes del mundo había emergido triunfante de la Revolución, ha sido rápidamente desplazado por el concepto de “sociedad civil”. De hecho, dice Leal Martínez, sólo en los 20 años transcurridos entre el sismo de 1985 y su conmemoración en 2005, el discurso público cambió radicalmente, de tal forma que el pueblo desapareció como un actor central del mismo. A partir de un análisis de prensa de esos dos años, en torno al sismo y a su conmemoración, se descubre al concepto de sociedad civil como un sucedáneo del concepto de pueblo. En diversos reportajes, crónicas y artículos de opinión se aprecia cómo el concepto de sociedad civil forma parte de los proceso de neoliberalización de las últimas décadas. El resultado, concluye, es la pérdida de la fuerza moral y de resistencia que tradicionalmente ha acompañado al concepto de “pueblo”.

Finalmente, si no hemos sido capaces de tocar fondo y recobrarnos, rehacernos en una nueva Constitución, es seguramente porque hemos dejado de hacernos las preguntas centrales: ¿cuál es la fuente primaria del poder político? ¿Cuál la unidad política fundamental para el orden social? ¿Quién –como preguntamos arriba– es el sujeto político sobre el que descansa la legitimidad del orden jurídico y es también la fuente de la que emerge todo poder constituido?

Si no recobramos nuestra identidad de pueblo, nunca seremos capaces de retomar la historia en nuestras manos y de darnos una nueva Constitución. Desgraciadamente, si es así, el desgarramiento de la nación, que se ha evidenciado como nunca durante los últimos diez años, seguirá su curso, y a nuestros hijos no les quedará de México nada sino los escombros de un mundo desaparecido. ❧

0