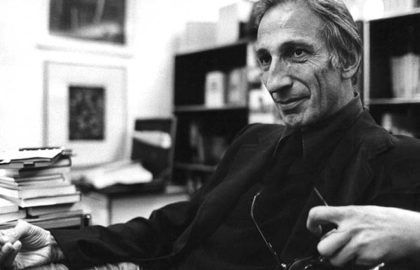

Jean Robert no sólo ha sido una pieza clave para Voz de la tribu desde sus inicios, sino también para la comunidad del mundo que se dedica a deshilvanar el pensamiento illichiano. Traductor, urbanista, poseedor de una memoria admirable y una inteligencia generosa, compañero de luchas sociales con las que ha recorrido este país, Robert parece no cansarse nunca; pensar es una forma de caminar, y él no se detiene. Este homenaje a cargo de uno de sus amigos más cercanos da constancia de su legado intelectual y humano en los caminos recorridos.

A mediados de los años noventa me encontraba impartiendo un ciclo sobre el cine de Kristof Kieslowski en el museo Brady. La noche que evoco presentaba Rojo, la tercera película de su famosa trilogía, dedicada a la fraternidad. Después de proyectarla y comentarla frente a una frugal cena de queso, uvas y vino, con la que los administradores del museo solían acompañar aquellos ciclos cinematográficos, abrí el debate. Al fondo de la sala una mano se levantó y junto con ella un hombre muy alto de cabello cano me increpó con una voz sonora y una “r” extremadamente francesa: “No estoy de acuerdo con Javier Sicilia”. Confieso que me intimidé, no sólo por la manera tan directa con la que se dirigía a mí, sino por la lucidez con la que rebatía cada uno de mis puntos. Yo había llevado mi análisis por un derrotero espiritual, descubriendo en el drama de Rojo los puntos en los que el alma de la protagonista se abría lentamente, a través de la fraternidad, al misterio de la caridad. El hombre que tenía en frente lo llevaba en cambio por un derrotero contrario. No veía por ningún lado la caridad –ese gozo en la negación de sí que es el más alto grado del amor–; veía, por el contrario, en el movimiento de los automóviles y de las llamadas telefónicas que no cesan de aparecer en la película, el signo ominoso de la desencarnación moderna, el signo de una desgarradura por la que manaba el sufrimiento de la protagonista, que es el nuestro, y que hacía imposible cualquier verdadera caridad, cualquier posibilidad incluso de una fraternidad real, porque mantenía a los seres alejados de sí, ajenos a su carne y al suelo que habían dejado de pisar. Si había allí cualquier vestigio de amor era sólo un deseo, un chispazo de luz, que se consumía en la inhumanidad de un mundo hecho de aparatos. No supe qué responder. Ni siquiera tuve la intención de hacerlo. Dentro de mí trataba de ordenar el mundo espiritual del que acababa de hablar y que aquel hombre venía de arrojar brutalmente al desorden de este mundo que no soportaba y del que siempre he tratado de huir. Ese hombre, que había vuelto a sentarse y, en espera de mi replica, bebía con suavidad de la copa de vino que había dejado en el barandal de la sala, había desarrollado delante de mí, con admirable lucidez, un conjunto de verdades que intuitivamente –soy un poeta– formaban parte de mí a través del pensamiento de Gandhi, de Lanza del Vasto y de Iván Illich, y que eran la base de la crítica de una revista, Ixtus, recién fundada entonces con unos amigos, y que jamás me había imaginado descubrir en una película en la que encontraba una salida al drama de nuestro tiempo.

Cuando por fin pude articular una palabra, le pregunté su nombre. El hombre volvió a levantarse y, con la misma perentoriedad con la que había hablado y la misma “r”, exclamó: “Me llamo Juan Roberto y soy de Chamilpa”. “Puta madre”, me dije, “este cabrón francés no sólo me ha dado una lección de cómo pensar sin hacer trampas, desde el peso de la carne y de la materia, sino que ahora, p´acabarla de chingar, se burla de mí. Ese hombre es verdaderamente desconcertante, piensa con los pies”.

Fuera de que no es francés, sino suizo –nació en Moutier hace ochenta años–, de que en 1998 se naturalizó mexicano y de que desde hace casi cincuenta años, después de abandonar su trabajo como arquitecto en Suiza, vive, junto con su esposa, la psicóloga y antropóloga Sylvia Marcos, en Chamilpa, en una casa construida con sus propias manos, no me había equivocado: Jean Robert es un hombre que piensa con los pies.

Lo intuí aquella noche en la que nació nuestra amistad, lo he sabido con certeza a lo largo de los años en que esa amistad me ha dado otras muchas lecciones y me ha enseñado a precisar mis intuiciones.

Pensar con los pies es un arte que se desprecia hoy en que, como me lo mostró Jean con su réplica en el museo Brady, el poder tecnológico –el automóvil, las líneas telefónicas, la pantalla de la computadora, el celular, las industrias heterónomas– nos desencarnan de la tierra, deformando nuestra percepción y haciéndonos creer que somos poseedores del poder de los dioses que no habitan un suelo, sino el espacio del éter y poseen el don de transformar el mundo y de la ubicuidad –ese sueño desmesurado de poder estar en todas partes en el mismo momento–. Pensar con los pies, significa pensar desde un andar sobre nuestras propias piernas. El caminante –Jean Robert, que ha renunciado al coche, es un maestro en ese arte– no se dirige, semejante al automovilista sentado como un bulto en el asiento delantero, hacia un sitio, mientras, ajeno al mundo de afuera, sometido al acelerador y al volante, envuelto por una atmósfera climatizada y por la música de un CD, traga kilómetros de asfalto hacia adelante y los desecha por el retrovisor hacia atrás; no es tampoco el cibernauta que, apoltronado frente a su computadora, simula viajar por el espacio y el tiempo, sintiendo que ha conquistado la ubicuidad de los dioses, cuando sólo, diría Jean Robert, es una interfaz conectada a un complejo sistema de dominación; tampoco es el homo tecnologicus, que cree, mediante el eficientísimo funcionamiento de sus aparatos, transformar el mundo, cuando sólo se hace esclavo de poderes que no sabe manejar y lo destruyen junto con su entorno. Por el contrario, el caminante, que se desplaza sobre sus pies, siente el suelo, sus sentido perciben cada parte del mundo que recorre: huele, mira, escucha, siente el peso y la densidad del territorio que recorre en una relación de proporción, es decir, entre lo que el mundo es y lo que sus sentidos le permiten percibir de él, y posee, por lo mismo, una gran capacidad de sorpresa y una profunda experiencia de su libertad y de su autonomía. Quien piensa con los pies ejerce así una crítica tan radical, compleja, desconcertante e incapturable como los meandros que sus pies recorren. De ahí que hablar del pensamiento de Jean Robert sea tan difícil. Caminando sobre sus pies, su lúcida critica a la sociedad industrial se mueve sobre muchos territorios que van desde el urbanismo hasta los nuevos sistemas tecnológicos, pasando por la arquitectura, las instituciones, el espacio, la economía, el activismo político –recordemos su lúcida y constante participación en la lucha, que él mismo desencadenó, por la defensa del Casino de la Selva– y su labor de defensor y constructor de espacios vernáculos –edificó su casa, uno de los primeros ensayos de casas ecológicas que se conocieron en el país, con sus propias manos, y al lado de César Añorve ha trabajo en la fabricación de excusados secos y en la promoción de proyectos de autoconstrucción local. Todos esos temas se pueden rastrear en sus libros Ecología y tecnología crítica, La libertad de habitar, Water is a Commons, La traición de la opulencia, Los cronógrafos, y en la infinidad de artículos que ha escrito para Opciones y la revista Ixtus.

Sin embargo, detrás de la complejidad de sus recorridos hay una unidad subyacente que la anécdota de nuestro encuentro insinúa y que trataré de precisar tomando como base uno de sus más queridos temas, la arquitectura y, por la manera en que lo aborda, un asunto que para mí es infinitamente familiar: la mística cristiana.

Iván Illich, su amigo y maestro, en su libro En el viñedo del texto, siguiendo a Hugo de San Víctor, habla, entre muchas otras cosas, del método mnemotécnico y de conocimiento que el propio Hugo había desarrollado en su Didascalicón, mediante la invención de un arca interior que, a través de sucesivos recorridos, conducía al hombre al conocimiento de las verdaderas divinas en el aquí de las cosas. Jean Robert, recorriendo con sus pies mentales también el siglo XII, descubrió que lo que Hugo de San Víctor expresaba en su Didascalicón, el abad Sugerius lo había expresado en piedra en la construcción de la primera iglesia gótica, la Basílica de Saint-Denis, cerca de París, inaugurada en 1114, ese gótico que era una nueva forma del decir místico.

Cuando uno recorre con sus pies esa arca arquitectónica, nos dice Jean Robert, se da cuenta –simplificaré, por motivos de tiempo, sus ideas que pueden leerse en los números 34 y 35 de la revista Ixtus– de que en esa iglesia donde un Cristo Juez señorea el pórtico –la entrada a las jerarquías celestiales, de las cuales el interior de la basílica es símbolo– y un rosetón, símbolo del Cristo resucitado, señorea el interior –el punto más alto que ilumina el mundo visible–, hay tres niveles que la modernidad tecnológica ha roto: el de longitud, el de la latitud y el de la altura. El primero, un caminar hacia el lugar de la Eucaristía y del Cristo resucitado, simboliza “la historia de la salvación, es decir, del tiempo entre la creación y el juicio –si el feligrés [que camina en esa dirección] echa una mirada afuera, a la derecha y a la izquierda, podrá imaginar que ve desde el arca de Noé al mundo sumergido por el diluvio–”. El segundo nivel, el de la latitud simboliza la fraternidad de los hombres que, “parados o sentados han detenido su progresión individual […] para navegar juntos [de ahí el nombre de nave que lleva esa parte del templo]”. Esa peregrinación en la estabilidad “es el movimiento hacia la salvación” de la comunidad santa. “Recuerda el tránsito de la comunión de los vivos y de los muertos, de condiciones diversas, pero iguales en la participación del sacramento y formando parte del cuerpo de Cristo. Es el movimiento de la Historia”. Esta relacionalidad que se da en la latitud permite que la condición de cada uno –proporcionalmente iguales en la caridad– reciba su significado de la del prójimo que está al lado suyo. Por último, la altura es el sitio desde donde el Cristo resucitado, a través del rosetón y de los vitrales, ilumina al mundo en sus tres niveles, el de la materia, que está a la entrada después del pórtico; el de la carne, donde se encuentran los feligreses y las estatuas de los santos en orden jerárquico, y el del espíritu, que son las zonas cercanas al rosetón: la luz de la verdad.

En las tres dimensiones del templo, para usar la descripción del arca interior de Hugo de San Víctor, “está contenida toda la escritura divina. [La historia es] la longitud del arca porque el orden del tiempo se encuentra en la serie de acontecimientos. [La latitud es] la participación en los sacramentos [que] cimenta a los pueblos de los fieles. [La altura es] el progreso [en] las virtudes [que] eleva la libertad de los méritos”.

Esta experiencia, expresada de manera cristiana en la Basílica de Saint-Denis, tiene, sin embargo, para Jean Robert sus correlatos particulares en cada cultura. Cada una de ellas tiene sus maneras de vivir y experimentar el aquí, el allá y el más allá; cada una de ellas se mueve en un territorio encarnado y ordenado en donde los seres humanos tienen su sitio en el común y en el cosmos.

La civilización moderna, es decir, la civilización del homo oeconomicus, del homo tecnologicus, del homo transportandus, ha roto, en su desmesura, ese orden proporcional, sometiendo todo y a todos a una uniformidad espacial, destruyendo los símbolos y los ámbitos, vaciando de sentido las matrices de las culturas y haciendo a los hombres dependientes de instituciones que proporcionan servicios de todo tipo, desde los más fundamentales, como el alimento y el saber, hasta los más sofisticados, como la energía y la complejidad heterónoma y terrible de sus aparatos.

Visto desde aquí se pueden comprender los innumerables meandros por donde el caminar de Jean Robert va: su crítica a la economía que, al fundar sus postulados sobre la escasez, destruye las formas de autosubsistencia de las diversas culturas, nos desarraiga de nuestro común y nos lanza a la miseria de empleos contraproductivos que generan el paso de la pobreza a la miseria o, con palabras del propio Jean, “la dificultad creciente para los pobres de subsistir fuera de la esfera del mercado”; su crítica al automóvil, cuyas llantas son más dañinas que el condón, porque –dice Jean Robert junto con Iván Illich– nos despojan de nuestra movilidad natural y autónoma, nos convierten en seres pendulares que se mueven mediante prótesis de hule, nos roban tiempo, generan una contaminación, cuyas consecuencias ecológicas se anuncian en el cambio climático, y destruyen, mediante las carreteras que se fabrican para su circulación, poblaciones y suelos agrícolas; su crítica a la construcción planificada de viviendas y de tiendas de autoservicio, que erosionan las relaciones de soporte mutuo, es decir, aquéllas que nacen de la sabiduría de un común, e imponen un control administrativo que paraliza las autonomías creadoras; su crítica a los sistemas que, al desarraigarnos del suelo y meternos en una realidad virtual, inhiben nuestras percepciones, nos velan lo real y nos provocan una dependencia drogadictiva de consumo de realidades inmateriales y ajenas a nuestras proporciones humanas; en síntesis, su crítica a una modernidad que al pasar ciertos umbrales se ha vuelto más destructora de las culturas y de la libertad del hombre de lo que la producción de bienes materiales de la naturaleza.

Se puede comprender también su defensa de los patrimonios culturales, de los campesinos y de los trabajadores informales de las urbes que llama “expolares”; su renuncia a la arquitectura profesionalizada y su vinculación con movimientos de autoconstrucción local.

Yo mismo, después de tantos años de compartir su amistad y de estudiar su pensamiento, puedo comprender ahora lo que aquella noche en que lo conocí quería decirme con su réplica. No me pedía que dejara de pensar desde categorías espirituales, sino que, siguiendo la enseñanza en piedra de la basílica de Saint-Denis, ejerciera un movimiento anagógico –ese doble movimiento mediante el cual se sube peldaño por peldaño del suelo de las jerarquías terrenales, pasando por las celestes, hasta el Cristo resucitado, para luego recorrer en sentido inverso esos mismos peldaños y volver a las cosas terrenales –para mirar el mundo a la luz de la verdad–. Lo que me pedía era que pensara con los pies para no extraviarme, para no hacerme trampas y colocar las cosas en su sitio, es decir, en la proporcionalidad que nos corresponde como seres encarnados y que la modernidad quiere arrebatarnos. Lo que me pedía era lo que las palabras de Hugo de San Víctor iluminan desde el misterio de la carne y que seguramente aquella noche animaban el caminar de Jean por la sala del museo Brady y el Rojo de Kieslowski: “Si la sabiduría de Dios no se conoce primero corporalmente, no podrás ser iluminado por su contemplación espiritual. Por ello no debes nunca despreciar la humilde manera en que la palabra de Dios nos alcanza. Esta humildad es precisamente la que te ilumina”. ❧

ARTÍCULO SIGUIENTE:

0