LA IDEA Y LA HISTORIA DE UNA INSTITUCIÓN ÚNICA

Traducción de Jean Robert

Durante la celebración del vigésimo aniversario de la Universidad de Bremen, Iván Illich dictó la conferencia que ahora presentamos y que fue publicada en el número 34 de la revista Opciones. Esas reflexiones, que hablan del origen de la universidad, de sus vínculos con la página escrita y el libro, y del desafío que enfrenta en la era de la informática, es un material importante para reflexionar sobre la naturaleza propia de la universidad como el lugar del saber, e intentar defenderla de las tendencias económicas que buscan convertirla en un tecnológico, es decir, en una empresa de información sin sentido ni legitimidad.

OCUPÉ AYER, por primera vez, un asiento en el equivalente alemán del Shinkasen, el tren súper rápido japonés. Se llama aquí Intercity Express. A unos cuantos minutos –pero quién sabe a cuántos kilómetros– de Hannover, un desconocido me llamó por mi nombre y me dijo que era lector de mis libros desde hacía más de veinte años. Aún antes de que tomásemos juntos, en Hannover, el tren hacia Bremen, nos encontramos envueltos en una conversación entre colegas. Es profesor de física, especializado en el “estado sólido”, y evidentemente le apasiona lo que hace y enseña. Quién sabe cómo, hablar de los materiales que se emplean en las conexiones de los trenes japoneses resulta fascinante. Pero pronto pasamos de las maravillas del silicón y del germanio a un punto delicado que nos puso a los dos a cavilar: cuán graves consecuencias tiene la confusión de la gente, en el parlamento lo mismo que en la televisión, cuando cree que lo que este colega mío hace y enseña es ciencia. Él traza bien la distinción entre su actividad y la vieja tradición del saber, como lo hacen mis colegas del Laboratorio de Estado Sólido de la Universidad de Pensylvania, de la cual proviene parte de mis ingresos. Para nosotros se sobreentiende que lo que se llama ciencia hoy es, solamente, investigación financiable. Lo que se hace, tanto en la física de los cuerpos sólidos como en la investigación genética o en la lógica, es la quintaesencia de la factibilidad. Para nosotros, es evidente que estos quehaceres nada tienen que ver con el saber, el designio, el sentido o el ser. Lo que en el camino a Bremen nos mantuvo despiertos a los dos fue el aspecto falsamente esotérico de nuestro entendimiento, el hecho de que nos topamos constantemente con colegas aún no permeados por esta evidencia.

En el mundo de habla alemana, la época del fetichismo inocente frente a la ciencia se terminó, cuando más, con la conferencia de despedida del profesor Hartmut von Hentig. Soy de los que creen que hay ponencias que hacen época. Las palabras pueden tener ese efecto cuando el que las pronuncia ha adquirido credibilidad pública, lo cual se consigue, por lo general, tras haber recorrido, cojeando, un camino escabroso. Hentig tuvo la honestidad de hacer que su conferencia inaugural, pronunciada decenios atrás, tuviera como continuación esta ponencia de despedida. Es un testimonio sobre un hombre, una “vida”, en el sentido de bios. Pero constituye también, para el lector un reto ineludible: el de despojar de su falsa inocencia la reivindicación institucional de la ciencia por parte de la universidad.

Nadie puede reprochar a Hentig falta de respeto a sabias tradiciones. Para poder escapar a su juicio, sería preciso escapar a la seriedad de sus palabras. Y Hentig habla claro. En su opinión, la “ciencia” perdió, en los últimos 20 años, casi todas sus razones para aspirar al respeto y la credibilidad. Se convirtió en una empresa venal que se vende al mejor postor, desde los ministerios

La tesis que aquí defiendo es que la universidad no necesita del abrigo de la ciencia para afirmar su legitimidad.

hasta los medios de comunicación. Se hace la importante mediante el exhibicionismo administrado. Su concepto clave es el de “banco”. Tanto los pedagogos como los astrónomos, los especialistas en tecnología genética como los sociólogos, bombean datos hacia “bancos”, en donde se les conserva antes de someterlos, para su calificación, a la consideración de gremios dominados por la misma especie de productores de datos. La falta de sentido de los datos se ha vuelto el criterio fundamental para su reconocimiento como contribución al enriquecimiento de la ciencia.

Tal es, si quieren, el corazón del argumento de Hentig, aunque ese querido y respetado amigo se haya expresado con más sutileza que la mía. En este auditorio sé que puedo esperar que muchos de los presentes hayan leído esta ponencia de despedida. Como dije, marcó una época. Es por esta impresión que también puedo suponer que las proclamaciones de fe científica que nos cayeron en avalancha encima el día de ayer1, tienen, para muchos de ustedes, un sonido tan hueco como el que tenían hace pocos años, para personas razonables de la República Democrática Alemana, las proclamaciones de fe marxista. Los pocos que hablan como Hentig se refieren a un deslizamiento de tierra que ya se encuentra tan atrás de nosotros como la volatilización de las categorías marxistas, aunque de ese otro cambio histórico casi no se habla todavía. Y es precisamente en la celebración de este cambio que veo una posibilidad única de festejar los veinte años de la Universidad de Bremen. Los participantes en estas festividades podrían ocuparse, por ejemplo, de la desaparición de la frontera entre ciencia y tecnología, con sus evidentes consecuencias. Es un cambio incalculablemente más profundo que la extinción simultánea de las imágenes del “enemigo rojo” y del “orgullo socialista” que puede ser simbolizada por la demolición del muro de Berlín. La fiesta que celebramos aquí podría servir para quitarle a la universidad el abriguito de cientificidad en el cual se envuelve tan friolentamente. Podría ser la ocasión de dejar a un lado los reproches gruñones sobre su falta de “cientificidad realmente existente”.

La tesis que aquí defiendo es que la universidad no necesita del abrigo de la ciencia para afirmar su legitimidad. La universidad es una institución muy específica de Europa occidental, donde nació hace unos 800 años; la cientificidad en el sentido de Newton –hablando con berlineses diría “de Humboldt”, y de “de Match” si hablase con vieneses– no es parte integrante de su ser. La universidad existía mucho antes de que existiera la ciencia y puede sobrevivir al efímero periodo en que ha sido legitimada por ella. Tal es, queridos anfitriones y colegas, la reflexión que quisiera dejar con ustedes para el semestre entrante: lo que en universidades más viejas que ésta se ha vuelto parte de la estructura, ustedes lo pueden dejar atrás como una enfermedad propia de la infancia.

Christian2, magnificente y amigo, gracias a ti la universidad tomó la decisión de llamarme a mí, panegyricus, es decir, “conductor de las festividades”. Pero igual de significativo es para mí el hecho de hablar en este salón. He leído tus comentarios sobre la seriedad propia de los habitantes de Bremen. Hablas ahí de 400 años de fricción entre la tradición académica y la autonomía burguesa en Bremen. ¿Acaso no se puede pensar que el austero desapego de la academia bremense hacia los honores cívicos le da, más que a nadie, el privilegio de despojar a la universidad de su apariencia de cientificidad? Siguiendo tu consejo, miré hoy por la mañana la clave del séptimo arco, en la fachada de este edificio. Me divertí contemplando a Brema, la ninfa desnuda que cabalga sobre un delfín y que, blandiendo la llave de la ciudad como si fuera un marco, mira a los ojos a la enjuta académica que se refleja en un espejo mágico. No dejé de notar la sonrisa descarada del muy satisfecho delfín y de compararla con el escrupuloso olisqueo del perro faldero de la Sabiduría. Aprovecho la oportunidad para agradecer formalmente al Senador Scherf por la hospitalidad de la ciudad que permitió que nos reunamos aquí, en la casa de Brema, la muy rebosante de vida, y no allí, en el laberinto de concreto de la ciencia3, para abordar el tema de la reforma universitaria, ¿qué mejor lugar que éste? Porque de esto se trata aquí: de reforma. A sólo veinte años de su fundación, cabe preguntarse si la de Bremen es una universidad reformada o si forma parte de la tradición de la ecclesia semper reformanda, porque se ha dado como tarea la reforma permanente. Por cierto, amigo Christian, la reforma con la que sueñas tiene poco que ver con reorganización, racionalización administrativa, democratización del acceso o financiamiento de la enseñanza y la investigación. Es preferible dejar ese tipo de reformas en manos de los funcionarios del Ministerio de la Educación y de sus interlocutores profesionales.

Más seductora sería la tentación de reducir la reforma de la universidad a la crítica histórica del quehacer científico. Esto hubiera estado a la vanguardia hace 20 años. Hace dos décadas, en efecto, se intentaba aún demostrar la cientificidad de la historia de las mujeres o de la ecología, a fin de conseguir que tuvieran su lugar en los planes de estudio. Pero, hoy hasta los legos saben que sólo queda un criterio para establecer la cientificidad de cualquier proyecto: “let it be fundable research”, transfórmese en investigación financiable. Hoy es científico cualquier proyecto que encuentra un financiamiento. Ésa es la razón de la creciente demanda, en los edificios universitarios, de metros cuadrados para manipular genes, estampar chips de germanio o elaborar datos, mientras las obras de Galeno, de Platón o de los escolásticos desaparecen de los estantes accesibles en las bibliotecas.

Las formas de pensar inspiradas en la teoría de los sistemas han sepultado la mera posibilidad de búsquedas como las de la verdad, de la realidad o de la ética. Jugar con lo aleatorio y lo arbitrario se ha vuelto lo más importante, tanto en la teoría literaria posmoderna como en la informática y el periodismo. Una manera de pensar, lanzada en tiempos de Alain Turing y aplicada hoy desde la genética hasta la sociología –de Penrose a Luhmann–, ha hecho de la palabra ciencia un ectoplasma lingüístico sin contorno preciso, cuyas posibles connotaciones son tan numerosas que ya no designan nada que pueda ser identificado con alguna precisión. “Ciencia” se acerca cada día más a la categoría de palabras que Uwe Pörksen ha definido como “palabras–plástico”: amorfas como amibas y combinables entre sí como las piezas del juego de construcción “lego”; las “palabras–plástico” excluyen hasta la mera idea de “formar algo nuevo”, es decir, de reformar, cuando invaden el lenguaje. En el mejor de los casos, sirven para pedir ayuda.

La reforma de la que queremos hablar no tiene nada que ver con administración o ideología. La reforma de la cual hablo exige primero recobrar el sentido de aquello de lo cual la universidad es hija espiritual, así como de las circunstancias históricas bajo las cuales este “algo” permitió que naciera. ¿Cuándo, cómo y por qué esta nueva formación se desprendió de los colegios monásticos del siglo XIII? ¿Cómo ocurrió que en el tiempo del gótico, de las grandes peregrinaciones, de las órdenes mendicantes, cuando apenas se gestaba la idea de Europa y empezaba la contienda filosófica sobre los universales, la tradición de la ecclesia semper reformanda produjera esta nueva forma de estudio? ¿Bajo cuáles condiciones necesarias podemos hablar hoy de la perpetuación de esta institución históricamente única? Lo que quisiera celebrar aquí, en plena edad de la informática, es la capacidad de una institución secular, única en su género dentro de la tradición occidental, de reformarse mediante una reflexión sobre el “algo”, la “cosa”, que la engendró hace casi 800 años.

Ilustración del sigo XV contenida en Les arts au moyen age et a l’epoque de la Renaissance de P. Lacroix. (Paris, 1869)

Digo “una cosa” y así lo pienso: una cosa o, si prefieren, una técnica. Veo la universidad en el espejo de la página escrita y quiero, al respecto, exponer una tesis que pretendo volver plausible. Es la siguiente: “Durante el último tercio del siglo XII, la textura y el aspecto de la página escrita se modificaron a tal punto que podemos hablar de una nueva forma de (entre) tejer letras sobre pergaminos o, si prefieren, de una nueva técnica de la escritura. Es esta nueva técnica la que hizo posible la universidad y, literalmente, la dio a luz”. El espíritu que engendrará a la universidad tiene con ello una base material, que es, a su vez, una técnica compleja. Mediante esta técnica, la página de manuscrito, que era una regla de líneas cantantes, se transformó en el espejo de un orden pensado.

La metáfora de las voces paginarum, de las páginas cantantes, inspiraba las actitudes frente al libro. Leer era una forma de oír, y esto no sólo para el oyente de la lectio, sino también para el lector. Me he dedicado a estudiar la etología del fenómeno lectura, es decir, examino las diversas maneras de leer –y sus descripciones– con el ojo de un estudioso de los comportamientos. Hasta bien adelantada la Alta Edad Media, la lectura era descrita como una actividad oral, en la que el lector recorría las líneas como las calles de un huerto, tomando y saboreando las palabras. La progresión dentro del libro era entendida como un paseo, una peregrinación y, en una época más tardía, como una aventura a través de las páginas, mientras se probaban y se digerían las frutas recogidas. Se le recomendaba al lector rumiar de noche el manjar ingerido en el libro durante el día. En todo ello, no se establecía ninguna diferencia entre el libro “leído” con los propios ojos o el que lo era con ojos ajenos. Petrus Venerabilis fue aquel gran abad de Cluny que inició la primera traducción del Corán. Su vecino de celda reporta que, desde el anochecer, un rumor parecido al de un panal provenía de la celda de Petrus: él rumiaba de noche las lecturas del día.

Leer era una actividad psicofísica que requería la acción de todos los sentidos. Cientos de textos dan testimonio de ello: era pasear y descansar, agarrar y mascullar. Choca a nuestros oídos repetir las exhortaciones de un maestro a sus discípulos: cuando sientan náuseas por los mordiscos que han tragado sin entender, les decía, deben regurgitarlos de nuevo del estómago a la boca para quitarles la corteza. Leer era un acto táctil y psicomotor: implicaba agarrar y tragar la palabra sonante. Siempre había sido una actividad ruidosa. El scriptorium monástico era un lugar estrepitoso; por ello, en todos los monasterios cistercienses se prohibía la copia de libros en las horas en que la regla prescribía “gran silencio”.

No existían condiciones técnicas para lo que nuestros pedagogos llaman “leer”. En los papiros y pergaminos de la Antigüedad, las separaciones entre palabras o nuestra puntuación eran cosas desconocidas. En vez de la puntuación moderna, anotaciones retóricas, casi musicales, indicaban dónde subir, bajar o interrumpir la voz. El autor no hablaba, dictaba: se decía de los esclavos escribanos que no registraban dicta (cosas dichas), sino dictata (cosas dictadas). Dictar era un arte que requería el dominio de una rítmica convencional, con la cual el oyente también tenía que familiarizarse4. La transición del rollo a las páginas cortadas del códice y las encuadernadas del libro, no cambió la percepción de la escritura como un interrumpido desfile de letras, que sólo la vocalización rítmica podría volver comprensibles. Se pretende que Beda el Venerable fue el primero en introducir separaciones entre las palabras escritas en pergaminos, lo cual, antes de él, sólo se hacía en las inscripciones grabadas en tablas de mármol o de bronce. Era nativo de Gran Bretaña, y se dice que la razón de su invento fue la terquedad de los escoceses que al parecer eran renuentes a entender el latín cuando estaba escrito sin espacios entre las palabras, vivían más allá del Limes, la frontera del mundo romanizado, y por ello el latín era verdaderamente una lengua extranjera para ellos. Si alguien en el auditorio duda de que nuestra forma de lectura sea imposible sin la separación de palabras, le recomiendo el experimento siguiente: que se ponga frente a una computadora y que trate de leer cualquier texto tras hacerlo aparecer en la pantalla y teclear la orden “borrar espacios”.

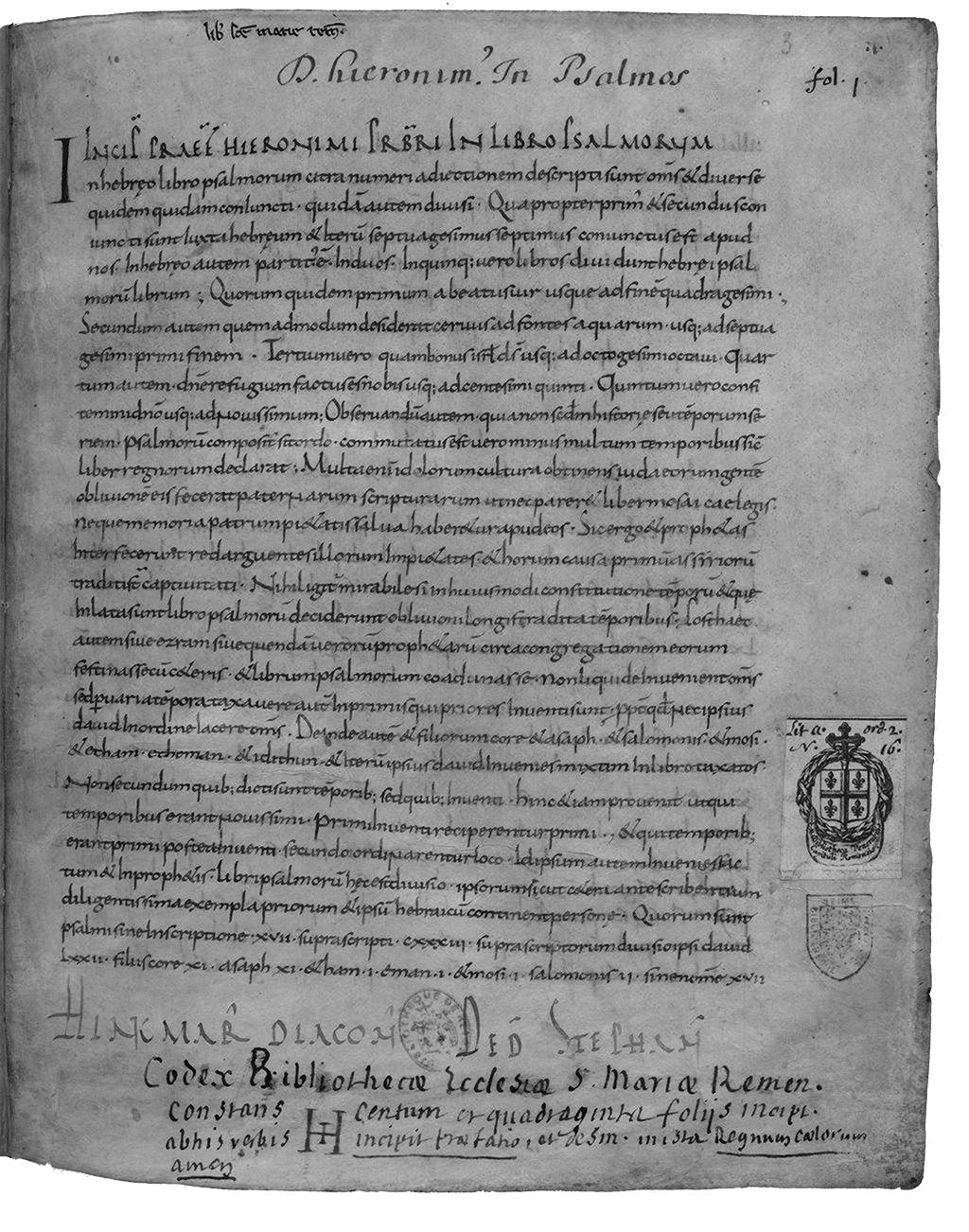

Algo fundamental cambió entre 1130 y 1200: más de media docena de inventos sucesivos desembocaron en una técnica radicalmente nueva. La forma de las letras latinas, que son los elementos de base de la nueva técnica, sólo sufrió modificaciones menores, pero estos elementos entraron en una arquitectura fundamentalmente distinta. La separación de las palabras –ya usual desde Beda– y los títulos –en los cuales ya había pensado Isidoro de Sevilla, pero que ahora se subrayaron y se distinguieron claramente de los subtítulos– no sólo se volvieron rutinarios, sino que se acoplaron a otras muchas innovaciones. La puntuación sustituyó a las antiguas anotaciones retóricas, se limpiaron los espacios interlineares de las glosas que solían contener y una pequeña luna o estrella –que hoy llamamos un asterisco– marcó el lugar al que correspondía cada nota. Se diseñaron de tal modo las páginas que el texto principal, con sus glosas, se destacó como un conjunto coherente. Se marcaron bien las citas, frecuentemente con una tinta de diferente color. Se numeraron los capítulos y a veces también los párrafos –y no sólo en las Sagradas Escrituras. Con ello se hicieron posibles las referencias, tanto de una parte a otra dentro del mismo codex como de un codex a otro. El índice se organizó jerárquicamente.

Bibliothèque nationale de France

Y apareció la tabla alfabética de materias. En glosarios anteriores es posible encontrar ocasionalmente listas alfabéticas de palabras, pero nunca antes las materias habían sido dispuestas en orden alfabético. La idea de hacerlo era tan sorprendente como lo sería hoy la de obligar a los alumnos de una escuela a recitar la lista de los meses o de los días de la semana en orden alfabético. Alberto Magno pide aún disculpas al lector por presentarle un índice en el cual el leopardo y el león se encuentran en orden alfabético. Todo mundo sabe bien, escribe, que el leopardo es símbolo de la dulzura de Cristo, mientras que el león lo es de su fuerza. Añade que, si bien tal orden es justificable intelectualmente, es didácticamente muy útil, porque permite referir, en una sola línea, a todos los pasajes del libro que nombran al león. Con ello queda abierta la puerta al random access5. Trescientos años antes de que la página 137 de todas las copias de un libro pudiera por primera vez comenzar –gracias a la imprenta– por la palabra leo, se habían producido ya dos inventos más importantes: la concordancia y el índice alfabético de materias. Al principio del siglo XIII existían en Francia dos conventos que se dedicaban principalmente a la confección de tales instrumentos. Mientras tanto, el tamaño del libro se redujo rápidamente, con lo cual se volvió objeto de propiedad privada. Al final de esta mutación técnica, el liber, fuera del scriptorium, se parecía mucho más a lo que llena hoy nuestras bibliotecas que al enorme codex de pergamino que a principios del duodécimo siglo se llamaba aún viña del texto. Con ello, el escrito había dejado de ser un instrumento acústico; se había vuelto un instrumento óptico. Esto es lo que traté de mostrar en mi comentario del Didascalicon de Hugo de San Víctor, cuya edición alemana acaba de serme regalada por la editorial Luchterhand. La traducción fue hecha por Ylva Eriksson de Kuchenbuch. Cuando la leí, quedé muy sorprendido al descubrir que era una exégesis literal del original, en la cual trató de dar una expresión inglesa a mis pensamientos6. Pero no sólo se trata de una traducción literal, sino de una exégesis de tal calidad que, al leerla, varias docenas de pasajes me hicieron detenerme y preguntarme: “Iván, ¿por qué no lograste decirlo tan claramente en inglés?”

El estilo de mi reflexión traiciona que soy bibliófilo de carne y hueso, que pienso bibliológicamente, que vivo bibliotóricamente y que mis representaciones son bibliónomas. Sólo el examen de la mutación de la página escrita en el siglo XII me permitió entender cuán fundamentalmente mi capacidad de pensar está conformada por evidencias aparentes, que sólo se hicieron posibles con esta mutación técnica. Uno se cree capaz de buscar, bajo cada texto concreto, un “texto primitivo” independiente del soporte material, y cree “natural” esta disposición mental. Se toma como acertado que este “texto primitivo” pueda ser vertido –como un contenido– de un idioma a otro y raras veces se cuestiona esta certidumbre. Cuando me encuentro envuelto en un debate, veo los argumentos ordenarse diligentemente frente a mí en carpetas numeradas. Puedo “explorar” un libro, consultando primero el índice y a continuación reducirme a leer los pasajes que dan respuesta a preguntas que me he planteado. En este momento, me parece perfectamente natural echar una mirada a las notas que ven en mi mano, y que escribí para definir el plan de esta conferencia: sólo una mirada retrospectiva, hacia la etología de la lectura alrededor de 1100, me recuerda la medida en que mis certidumbres hacen de mí la criatura de una época. Por cierto, las primeras notas de clase parecidas a las mías de las que tengo noticia, en el medioevo, fueron las de Tomás de Aquino y sus contemporáneos, después de que reinventaron la escritura cursiva con el fin de preparar sus cursos. Para mí –criatura de una época– existe algo como mi texto, espejo de mi alma, punto de anclaje de mis pensamientos y carta topográfica de mi reflexión. A diferencia de quienes realizan incursiones en las viñas del texto, cuando leo, leo sigilosamente: degusto, mastico y eructo poco.

El estilo de mi reflexión traiciona que soy bibliófilo de carne y hueso, que pienso bibliológicamente, que vivo bibliotóricamente y que mis representaciones son bibliónomas.

La mutación técnica que traté de esbozar, y que tuvo lugar en la Edad Media en el curso de una sola generación, es condición, parte y también consecuencia de una reforma institucional fundamental. Leer y aprender ramoneando, cantando y murmurando palabras era algo monástico. La escritura y el libro eran ante todo la Biblia. Lo que se escribía, además, se refería a esta escritura. Desde la antigüedad, lectio –la lectura o el estudio– era ante todo lectio divina, el desciframiento de los dos grandes libros de mano de Dios: la escritura y la naturaleza. Durante toda esta época, hasta Gilberto y Abelardo, la lectura era concebida como obra de la escucha atenta, es decir, del oído, de la misma forma que no existía aún la separación entre filosofía y teología, la oración no era distinta de la lectura.

Esto cambió al inicio del siglo XIII. Docenas de miniaturas nos enseñan alumnos en cuclillas frente a su maestro, con un libro abierto sobre las rodillas. El maestro lee sus notas, articula en questiones y articuli y en distinctiones y responsoria un argumento que el estudiante no podría seguir de no tener el texto frente a él. Ya no se trata, como con los alumnos de Bernardo de Claraval, de confortar su fe deleitándose con los pasajes bíblicos escuchados. Ahora, la articulación del texto en la página debe permitir al alumno interiorizar la armazón intelectual de su profesor –hasta criticarlo en las objectiones correspondientes. En la misma forma que el lema fides quaerens intellectum (la fe se vale de la razón), que designaba el intento teológico de exponer la fe en formas fácilmente comprensibles, empieza a distinguirse de la divisa opuesta, intellectus quaerens fidem, que pretende dar fundamentos filosóficos a la fe, la lectio divina toma también dos caminos opuestos: la lectio spiritualis y la lectio scholastica. Mientras la primera quedaba confinada a la celda, la sala capitular y el claustro, se inventó un nuevo lugar para la lectio scholastica. Este nuevo lugar del pensamiento crítico y bibliotópico, del hablar y del aprender, es la Universidad.

El argumento según el cual el invento de la imprenta no sólo contribuyó a divulgar textos, sino que concurrió también a acuñar nuevas formas de pensar, no es nuevo: hay toda una literatura al respecto. Por ejemplo, Elisabeth Eisenstein y William Ivins han mostrado con brío cómo la imprenta permitió producir los documentos que son la base del saber moderno. No hay astronomías modernas sin tablas constantemente corregidas; sin la visualización de la planta en el grabado en madera y de los tejidos en el aguafuerte, no hay botánica ni morfología anatómica. En suma, sin el texto impreso no puede haber, a través de las sucesivas ediciones corregidas, reconstrucción permanente de un texto primitivo. Esta constatación inspiró a George Steiner cuando habló de que el amanecer de la época del bookish reading7 se dio en el siglo XV. Todo esto es correcto, pero la forma en que estos estudios fueron recibidos y entendidos ocultó la función epistemológica que tuvo la revolución de las técnicas de la escritura en tiempos del gótico y de la Escolástica temprana. Quise atraer su atención sobre este otro fenómeno de visualización: la forma en que estas técnicas generaron el primer texto alfabético óptico, es decir, no destinado al oído sino a la vista. Si mis reflexiones son acertadas, aunque sólo sea aproximadamente, tenemos que admitir que la “invención” del texto alfabético no ha sido suficientemente reconocida como algo fundamental e inherente al concepto de la universidad como forma pedagógica sui generis.

Institutos de enseñanza elitista han existido, sin duda, bajo diversos horizontes: academias y liceos, medersa y jeshiwa, “claustros de enseñanza” bramánicos, tibetanos, mazdeístas y aztecas. Las escuelas superiores francesas importaron explícitamente elementos del modelo meritocrático según el cual eran educados y seleccionados los bonzos chinos, y este modelo contagió también a Alemania, a través de Francia. Pero, sería un error comparar la universidad con otras formas de enseñanza en otras culturas, sin primero preguntar cuál fue el carácter determinante de la mutación que, a partir de la escuela monástica, hizo surgir la forma universitaria de saber y aprender. Mostré ya que el centro de esta indagación debe ser la técnica mediante la cual nació el texto en el sentido moderno. Sólo así se logra entender otra peculiaridad de la universidad: entre todas las figuras culturales de la formación de élites es la única que desatiende la educación ascética de los sentidos o, en el mejor de los casos, le da un lugar secundario. Desde su inicio en tiempos de la escolástica, la universidad prescinde de la educación de la interioridad –es decir, de la disciplina del “ser interior”, que aparece justamente en este momento–, de las virtudes y de las percepciones sensuales. El monasterio quedó como lugar donde se seguía impartiendo la formación ascética, pero ahora sólo como complemento. No puedo extenderme aquí sobre este aspecto de la formación de las élites o “alta educación”, ni sobre la historia de su ocaso. Baste indicar que desde la fundación de la universidad, el predominio de la filología crítica y de la bibliofilia conlleva el decaimiento de lo que, por falta de una palabra mejor, llamaré la tradición ascética.

Mientras la primera [la lectio spiritualis]quedaba confinada a la celda, la sala capitular y el claustro, se inventó un nuevo lugar para la lectio scholastica. Este nuevo lugar del pensamiento crítico y bibliotópico, del hablar y del aprender, es la Universidad.

No se puede decir que las nuevas universidades proporcionen la impresión de un empeño bibliofílico hacia la filología crítica. Durante nuestra generación, el texto, lentamente concebido en los escritorios “medievales”, dotado luego de alas por la imprenta, se ha vuelto un elemento accesorio de la formación. Bajo la presión de ideales sociales, se ha renunciado a toda condición filológica de admisión a la universidad. A pesar de todas las buenas intenciones de ministros y de reformadores disidentes, las litterae humaniores cayeron de hecho en el rango de ramas secundarias hasta en las llamadas Humanidades. No deseo quejarme de esta desaparición del elemento esencial de la universidad, sin el cual sólo queda un cascarón vacío; quiero explicarlo. Me parece que pasa hoy algo comparable a lo que ocurrió cerca del año 1160. Entonces, la página “acústica” sobre la cual se entretejían las líneas cantantes fue expulsada y callada por un nuevo artefacto que visualiza un orden, puede ser leído silenciosamente y consultado al azar. Hoy, algo que es también radicalmente nuevo se interpone entre el texto biblionómico y el lector. Provisionalmente, y para ser breve, llamaré a esta nueva cosa “pantalla”.

Hace treinta años sólo pioneros de la banalización del conocimiento, como la revista Reader´s Digest, se atrevían a insertar en los artículos recuadros llenos de tablas, diagramas o hasta fórmulas, con la intensión consciente de dar una aparente legitimidad “científica” al texto. Hoy, en cambio, los libros de texto constan ante todo de encuadernados con imágenes, gráficas, fórmulas o lemas que degradan el texto al rango de comentario, glosa o leyenda. Como lector de periódicos y revistas, televidente o simple peatón uno se traga diariamente varias veces el famoso “mapa meteorológico” en el cual, bajo la protección de un sol risueño y llorón, “los tiempos de Europa” son históricamente invocados mediante fórmulas llenas de información incomprensible sobre isobaras, anticiclones y ciclones; de la misma manera, no hay forma de escapar al hipertexto multidimensional, ya ni siquiera pensado para ser leído en voz alta, que pretende empujarme a comprar el nuevo disco duro con megacapacidad, o el chip más rápido del mundo. Estos ejemplos son para mí símbolos de una nueva actitud frente a la página. Lo que caracteriza esta nueva actitud no es ya la lucha por entender a un autor mediante la lectura crítica de sus palabras, sino la percepción relámpago de un “mensaje” anónimo. La comunicación de contenidos, ya no el entendimiento de una auctoritas, dirigiéndose, es lo que en medida creciente determina el aprender.

He indicado que no es muy útil considerar a la universidad como una etapa más en el desarrollo de la formación de las élites. Por razones semejantes, poco ganamos si –siguiendo los pasos del estructuralismo y de la crítica postmoderna– consideramos el “texto” como una categoría ahistórica y universal. La página cantante, el espejo del pensamiento y la estructura gráfica de la información pueden bien ser “tejidos” del alfabeto, pero son tejidos de especies que no pueden compararse entre sí.

La relación entre escritura y accesorios es igualmente incomparable. La miniatura arborescente en el codex, como el grabado en madera, el aguafuerte y la fotografía fueron los sucesivos accesorios de la impresión bibliofílica. Luego, al predominar elementos no alfabéticos, el texto mismo fue reducido al rango de accesorio, una tendencia que culmina en Lotus y Windows. Así como el entendimiento y el gozo de una hoja cubierta con ideogramas chinos es un proceso fisiológico y psicológico que no cabe comparar con el deletrear lineal de la escritura alfabética, existen diferentes mundos dentro de la misma tradición alfabética. Una historia social de las épocas del alfabeto debería distinguir, por ejemplo, el tiempo en el cual Cicerón escogía, para cada género de texto, un esclavo diferente –cuyo nombre con frecuencia nos transmitió– a fin de copiar su dictado y releérselo; el tiempo de la lectura meditativa, tanto en el canto común en el coro como en el murmullo y la ruminación del studium; y también el tiempo en el cual era necesario, para entender el curso de Tomás de Aquino, haber leído juntos su Summa.

En el marco de esta tipología etológica de la lectura, tal como la determinan diversas tecnologías de producción de la hoja escrita, la universidad aparece como forma paradigmática de la socialización durante un periodo limitado, caracterizado por quehaceres bibliotópicos y biblionómicos. Y esta perspectiva permite interpretar la ambigüedad de este vigésimo aniversario de la universidad de Bremen bajo una nueva luz: por una parte, como una ocasión de dar conscientemente cabida al nuevo paradigma de la convivencia intelectual determinado por lo que llamo “pantalla”, recordando la forma en que el monasterio dio lugar a la universidad; por otra parte, como la oportunidad de preguntar en forma disciplinada cuál reforma del quehacer universitario es necesaria para poder continuar en esta tradición de ocho siglos en forma viva y socialmente significativa. La tradición de la lectio divina murmurada y cantada, a través de la decadencia a veces suntuosa de los monasterios contemplativos, sólo se mantuvo en diminutos nichos. Estamos reunidos para luchar, en esta universidad, para que la institución entonces victoriosa, la Universidad, no conozca un destino semejante al que tuvo la forma de enseñanza a la cual ella misma sucedió.

Y aquí nos encontramos de nuevo de cara al motivo de la universitas semper reformanda sobre el cual, tú, Christian, atrajiste la atención en tu conferencia inaugural. Por la elección de las palabras de su introducción, Christian Marzan nos ha mostrado que se llega más lejos en el diálogo académico que en la cavilación solitaria. Tanto él como yo surgimos del horizonte del latín: él, del alto latín clásico, yo, del renacimiento de la retórica agustiniana en el gótico temprano. Desde hace años intento dar forma apropiada a la expresión latina corruptio optimi pésima. El profesor Marzan propuso la siguiente traducción alemana de corruptio optimi: Verderbnis des Kostbaren (la corrupción de lo más preciado) que cabe épocas del alfabeto debería distinguir, por ejemplo, el tiempo en el cual Cicerón escogía, para cada género de texto, un esclavo diferente –cuyo nombre con frecuencia nos transmitió– a fin de copiar su dictado y releérselo; el tiempo de la lectura meditativa, tanto en el canto común en el coro como en el murmullo y la ruminación del studium; y también el tiempo en el cual era necesario, para entender el curso de Tomás de Aquino, haber leído juntos su Summa.

En el marco de esta tipología etológica de la lectura, tal como la determinan diversas tecnologías de producción de la hoja escrita, la universidad aparece como forma paradigmática de la socialización durante un periodo limitado, caracterizado por quehaceres bibliotópicos y biblionómicos. Y esta perspectiva permite interpretar la ambigüedad de este vigésimo aniversario de la universidad de Bremen bajo una nueva luz: por una parte, como una ocasión de dar conscientemente cabida al nuevo paradigma de la convivencia intelectual determinado por lo que llamo “pantalla”, recordando la forma en que el monasterio dio lugar a la universidad; por otra parte, como la oportunidad de preguntar en forma disciplinada cuál reforma del quehacer universitario es necesaria para poder continuar en esta tradición de ocho siglos en forma viva y socialmente significativa. La tradición de la lectio divina murmurada y cantada, a través de la decadencia a veces suntuosa de los monasterios contemplativos, sólo se mantuvo en diminutos nichos. Estamos reunidos para luchar, en esta universidad, para que la institución entonces victoriosa, la Universidad, no conozca un destino semejante al que tuvo la forma de enseñanza a la cual ella misma sucedió.

Y aquí nos encontramos de nuevo de cara al motivo de la universitas semper reformanda sobre el cual, tú, Christian, atrajiste la atención en tu conferencia inaugural. Por la elección de las palabras de su introducción, Christian Marzan nos ha mostrado que se llega más lejos en el diálogo académico que en la cavilación solitaria. Tanto él como yo surgimos del horizonte del latín: él, del alto latín clásico, yo, del renacimiento de la retórica agustiniana en el gótico temprano. Desde hace años intento dar forma apropiada a la expresión latina corruptio optimi pésima. El profesor Marzan propuso la siguiente traducción alemana de corruptio optimi: Verderbnis des Kostbaren (la corrupción de lo más preciado) que cabe perfectamente en la festividad de hoy. Lo que se pregunta es: ¿cómo impedir que el progreso del texto dirigido al estudio crítico e histórico de textos acabe en una capitulación de la universidad frente al text management8, en la indiferencia estilizada de una empresa de la información sin sentido ni significado?

Desde hace varios decenios me planteo reiteradamente la misma pregunta: ¿cómo será posible cuidar lo mejor, en nuestra herencia occidental, de tal forma que no se transforme en un monstruo, puesto al servicio de formas de inhumanidad de cuya profundidad abismal nada saben las tradiciones no occidentales? Y, para darle un nombre a esta investigación, siempre recomenzada en la ambivalencia de los ideales occidentales, he usado desde hace mucho tiempo la locución latina que acabo de mencionar. Shakespeare concluye su nonagésimo cuarto soneto con las palabras: For sweetest things turn sourest by their deeds; Lilis that fester smell far worse tan weeds9.

Christian Marzan habló de Verderbnis des Kostbaren. Sólo en alemán se puede hablar de lo preciado y lo exquisito sin variar apenas la expresión: Das Kostbare y de das Kôstliche. Las dos palabras están arraigadas en las mismas formas latinas, en gustare y en constare, “saborear” con la lengua y “responder” con la propia persona. Aquello por lo cual queremos hoy “responder” es la conservación de la lectura sabrosa y gozosa, es decir, de una actitud frente al texto que encuentre un eco en los sentidos internos. Y como ocurre con el beber gozoso, también el estudio gozoso requiere ascesis, es decir, la medida correspondiente. Es al cuidado de esta sobria ebrietas y a la transmisión de esta ebriedad sobria y serenante, en medio del atiborramiento de información seca y desecadora de todo sentido, que quiero dedicar estas festividades, realizadas a sólo dos pisos por encima de la “Cueva de la Rosa y de los Doce Apóstoles”10.❧