En una época en la que se producen casas idénticas al por mayor, sin importar que se destruyan áreas naturales; en una época en que miles de personas emigran de un país a otro en condiciones inhumanas; en una época en que habitar se ha vuelto más una condición política que una necesidad de vida, hay que leer a Illich.

Habitar es lo propio de la especie humana. Los animales salvajes tienen madrigueras, los carros se guardan en cocheras y hay garajes para los automóviles. Sólo los hombres pueden habitar. Habitar es un arte. Una araña nace con el instinto de tejer una tela particular a su especie. Las arañas, como todos los animales, están programadas por sus genes. El humano es el único animal que es un artista, y el arte de habitar forma parte del arte de vivir. Una morada no es una madriguera ni un garaje.

La mayoría de las lenguas usan el término “vivir” en el sentido de habitar. Hacer la pregunta “¿dónde vives?” es preguntar en qué lugar tu existencia modela el mundo. Dime cómo habitas y te diré quién eres. Esta ecuación entre habitar y vivir se remonta a los tiempos en que el mundo era todavía habitable y los humanos lo habitaban. Habitar era permanecer en sus propias huellas, dejar que la vida cotidiana escribiera las redes y las articulaciones de su biografía en el paisaje. Esta escritura podía inscribirse en la piedra por generaciones sucesivas o reconstruirse en cada estación de lluvias con algunas cañas y hojas. La morada nunca estaba terminada antes de ocuparse, contrariamente al alojamiento contemporáneo que se deteriora desde el día mismo en que está listo para ser ocupado. Una tienda hay que repararla cada día, levantarla, sujetarla, desmontarla. Una granja crece y disminuye según el estado de la familia de la casa: desde una colina vecina puede discernirse si los hijos ya están casados, si los viejos ya están muertos. Una construcción se perpetúa de alguien vivo a otro; unos ritos marcan las etapas importantes: pueden pasar generaciones entre la colocación de la piedra angular y el labrado. Igualmente, un barrio urbano nunca se termina; todavía en el siglo XVIII los barrios populares defendían su arte particular de habitar amotinándose contra las mejoras que los arquitectos se esforzaban en imponerles. El arte de habitar forma parte integral de esta economía moral que E. P. Thompson describió tan bien. Sucumbió ante las avenidas reales que reventaron los islotes en nombre del orden, de la limpieza, de la seguridad y del decoro. Sucumbió ante la civilidad que, en el siglo XIX, dio nombre a las calles y números a las casas. Sucumbió ante los profesionales que introdujeron las alcantarillas y las reglamentaciones. Casi fue suprimido por la economía del bienestar que exaltó el derecho de cada ciudadano a su garaje y a su aparato de televisión.

El arte de habitar es una actividad que sobrepasa al alcance del arquitecto. No sólo porque es un arte popular, no sólo porque progresa por oleadas que escapan del control del arquitecto; no sólo porque su delicada complejidad lo sitúa fuera del horizonte de los simples biólogos y analistas de sistema; sino más que todo, porque no existen dos comunidades que hagan su hábitat de la misma manera. Hábito y habitar dicen casi lo mismo. Cada arquitectura vernácula (para retomar el término de los antropólogos) es tan única como el habla vernácula. El arte de vivir en su completud –es decir, el arte de amar y de soñar, de sufrir y de morir– vuelve único cada estilo de vida y, por lo tanto, es demasiado complejo para que lo enseñen los métodos de Comenius o de Pestalozzi, un institutor o la televisión. Es una arte que sólo se adquiere progresivamente. Cada ser se vuelve un hablante vernáculo o un constructor vernáculo al crecer; pasando de una iniciación a la otra por un camino que lo hace un habitante masculino o femenino. Por consiguiente, el espacio cartesiano, tridimensional, homogéneo, en el que construye el arquitecto, y el espacio vernáculo que hace nacer el arte de habitar, constituyen dos clases diferentes de espacio. Los arquitectos sólo pueden construir. Los habitantes vernáculos engendran los axiomas de los espacios en los que hacen su morada.

El consumidor contemporáneo de un espacio de alojamiento vive topológicamente en otro mundo. Las coordenadas del espacio ocupado en el que se sitúa son el único universo que conoce por experiencia. Le es imposible creer que el peul que lleva sus bueyes, el dogón que está colgado de sus acantilados, el songhai pescador y el bobo cultivador viven en espacios heterogéneos que se inscriben en el mismo paisaje, según la visión que tienen de él los ecologistas. Para el alojado moderno un kilómetro es un kilómetro, y después de cada kilómetro se estira otro, porque el mundo no tiene centro. Para quien hace su morada, el centro del mundo es el lugar en el que vive, y la proximidad puede situarse a 20 kilómetros arriba del río más que a dos kilómetros en el desierto. Según muchos antropólogos, la cultura de este último modifica su visión. De hecho, determina los caracteres distintivos del espacio que habita.

El alojado perdió su poder de habitar. La necesidad de dormir bajo un techo tomó la forma de una necesidad definida culturalmente. Para él, la libertad de habitar ya no tiene sentido. Lo que necesita es el derecho de exigir cierto número de metros cuadrados en el espacio construido. Aprecia este derecho y lo hace prevalecer. El arte de vivir se le confiscó: no tiene ninguna necesidad del arte de habitar –sino solamente de un departamento–; de igual forma, no tiene ninguna necesidad del arte de sufrir, pues cuenta con la asistencia médica, y probablemente nunca ha pensado en el arte de morir.

El alojado vive en un mundo fabricado. No es libre de hacerse un camino sobre la autopista ni de hacer hoyos en sus muros. Atraviesa la existencia sin inscribir en ella su huella. Las marcas que deja se consideran manchas –signos de usura–. Lo que deja tras de sí son desperdicios que los trascabos desalojarán. El medio ambiente formaba parte de los ámbitos de comunidad para los “habitantes”; se redefinió como un recurso para la producción de garajes que abrigan a seres humanos, bienes de consumo y vehículos. El alojamiento asigna a la gente casilleros como residencia. Se planifica, construye y equipa para ellos. Ser admitido a residir mínimamente en su propio alojamiento constituye un privilegio particular; solamente los ricos tienen el espacio para cambiar de lugar una puerta o para clavar un clavo en la pared. Así, el espacio vernáculo de la morada se remplazó por el espacio homogéneo de un garaje humano. Los grandes conjuntos tienen el mismo aspecto en Taiwán que en Ohio, en Lima que en Pekín. En todas las partes encuentras el mismo garaje de humanos –casilleros en los que se pone la fuerza de trabajo durante la noche, lista para ser transportada a su empleo–. A los habitantes que ocupaban el espacio que modelaban los remplazaron residentes abrigados en construcciones producidas para ellos, debidamente registrados como consumidores de alojamientos protegidos por la legislación mediante contratos de locación o préstamos hipotecarios.

En la mayor parte de las sociedades, estar albergado es un signo de indigencia: al huérfano se le recoge, al peregrino se le alberga, al condenado se le encarcela, al esclavo se le encierra por la noche, y al soldado –pero sólo desde el siglo XVIII– se le acantona en un cuartel. Antes, incluso el ejército debía proveerse por sus propios medios su hábitat construyendo campamentos. La sociedad industrial es la única que se esfuerza por hacer que cada ciudadano sea un elemento que hay que abrigar y por lo tanto está dispensado del deber de esta actividad comunitaria y social que llamo el arte de habitar. Los que hoy reivindican la libertad de habitar por sus propios medios son afortunados o tratados como excéntricos. Esto se verifica tanto en aquéllos a quienes el pretendido desarrollo todavía no les ha quitado el deseo de hacer su morada como en los “desconectados” que buscan nuevas formas de hábitat que podrían volver el pasaje industrial habitable –por lo menos en sus brechas y zonas grises–.

Tanto el no-modernizado como el posmoderno contestan el veto de la sociedad ante la autoafirmación espacial, y necesitarán contar con la intervención policiaca contra el ruido que provocan. Se les estigmatizará como intrusos, ocupantes ilegítimos, anarquistas y plaga, según las condiciones en las que afirmen su libertad de habitar: testigo de ello son los indígenas que en Lima penetran en las tierras abandonadas y se instalan en ellas; los favellados que, en Río de Janeiro, regresan a ocupar la colina de la que la policía acaba de expulsarlos, a pesar de que vivían en ella desde hacía 40 años; los estudiantes que se atreven a hacer su morada en las ruinas de los barrios de Berlín en Kreuzberg; los puertorriqueños que regresan a instalarse en los inmuebles incendiados y amurallados del South Bronx en Nueva york. A todos se les expulsará, no porque causen daño al propietario de los lugares o porque amenacen la paz o la salud del barrio, sino porque cuestionan el axioma social que define al ciudadano como un elemento que necesita un casillero residencial estándar.

La tribu india que, de los Andes, desciende a los arrabales de Lima, o el consejo del barrio que, en Chicago, se desconecta de los servicios urbanos del alojamiento, constituyen una provocación en relación con el modelo reinante del ciudadano como homo castrensis, el hombre acantonado. Pero, con sus recusaciones, el recién llegado o el desconectado provoca reacciones opuestas. A los indios se les puede tratar como paganos que hay que educar para que aprecien con qué solicitud materna el Estado cuida de abrigarlos. El desconectado es mucho más peligroso: da testimonio de los efectos castradores del abrazo materno de la ciudad. A diferencia del pagano, este género de herético cuestiona el axioma de la religión cívica que sostienen todas las ideologías actuales que, en la superficie, son antagonistas. Según este axioma, el ciudadano, en cuanto homo castrensis, necesita un bien de consumo llamado “alojamiento”; su derecho al alojamiento está inscrito en la legislación. El desconectado no contesta este derecho, pero objeta las condiciones concretas que ponen el derecho al alojamiento en conflicto con la libertad de habitar. Para el desconectado, esta libertad, si se materializa el conflicto, es más preciosa que el bien de consumo “alojamiento” –escaso por definición–.

Pero el conflicto entre los valores vernáculos y los valores económicos no se limita a este espacio que llamamos un interior. Considerar que los efectos del arte de habitar se limitan a modelar este interior sería un error; lo que se extiende más allá del umbral de nuestra puerta de entrada es igualmente modelado por este arte, aunque de manera diferente. La tierra humana se extiende de los dos lados del umbral; el umbral es como el pivote del espacio que crea el arte de habitar. De este lado es el hogar; del otro los ámbitos de comunidad. El espacio que ocupan las casas familiares les es común. Abriga a la comunidad, como la morada abriga a los miembros del hogar familiar. Así como no existen dos comunidades con el mismo estilo de hábitat, tampoco existen las que tienen ámbitos de comunidad semejantes.

La costumbre rige el acceso a los ámbitos de comunidad: quién puede usarlos, cómo, cuándo y en cuál de sus partes. Así como el hogar refleja en su forma el ritmo y la dimensión de la vida familiar, los ámbitos de comunidad son la huella de la comunidad. No puede haber arte de habitar en ausencia de esos ámbitos. El inmigrado necesita tiempo para entender que las vías carreteras no son ni calles ni caminos, sino recursos reservados al transporte. Vi que muchos puertorriqueños necesitaron años para descubrir que las aceras de Nueva york no son extensiones de una plaza. En Europa, para desesperación de los burócratas alemanes, los turcos instalan sus sillas sobre la acera para conversar, apostar, hacer transacciones, beber café, mostrar cosas. Deberá pasar mucho tiempo antes de que renuncien a los ámbitos de comunidad de que reconozcan que la circulación es tan mortal para el comercio como para los chismes en la entrada de la puerta.

En el consumidor de abrigo moderno, la distinción entre espacio privado y espacio público no remplaza la distinción tradicional entre la vivienda y los ámbitos de comunidad que articula el umbral –la destruye–. Sin embargo, lo que el alojamiento en cuanto bien de consumo ocasionó al entorno pasa hasta ahora desapercibido para nuestros ecologistas; la ecología sigue operando como un auxiliar, si no es que como una gemela, de la economía. La ecología política sólo volverá radical y eficiente a condición de que reconozca que la destrucción de los ámbitos de comunidad acarreada por su transformación en recursos económicos es el factor del entorno que paraliza el arte de habitar.

Que nuestro mundo se haya vuelto inhabitable es una consecuencia manifiesta de la destrucción de los ámbitos de comunidad. Paradójicamente, entre más aumenta el número de hombres, más volvemos el entorno inhabitable. En la medida en que crece el número de hombres que necesita techo, la guerra contra el hábitat vernáculo entra en su última fase y fuerza a que la gente busque un alojamiento –que es un producto escaso–. Hace una generación, Jane Jacobs demostró de manera convincente que, en las ciudades tradicionales, el arte de habitar y la vitalidad de los ámbitos de comunidad se refuerzan a medida que la ciudad crece y que los lazos entre los habitantes se estrechan. Por el contrario, desde hace 30 años, casi en todo el mundo medios poderosos se pusieron en marcha para violar el arte de habitar de las comunidades locales y crear así el sentimiento cada vez más agudo de que el espacio vital es escaso.

Esta violación de los ámbitos de comunidad por el alojamiento es tan brutal como la contaminación de las aguas. La invasión de los últimos enclaves de espacio destinado al arte de habitar por los programas de alojamiento no es menos detestable que la creación de esmog. El prejuicio jurisdiccional a favor del derecho al alojamiento, derecho invocado constantemente contra la libertad de explorar nuevas maneras de habitar, es tan represivo como las leyes que prescriben que el estilo de vida de la pareja humana debe ser “productivo”. No deja de mostrarse en todas partes. El aire, el agua y los medios alternativos de cohabitar encontraron sus protectores –esa gente se beneficia con programas de formación, y las administraciones les ofrecen puestos–. La reivindicación de la libertad de habitar y de la protección de un entorno habitable es por el momento el hecho de movimientos cívicos minoritarios, y estos movimientos son con mucha frecuencia desviados por arquitectos que se equivocan sobre sus metas.

La autoconstrucción se considera como un simple pasatiempo, o como la justificación consoladora de las chabolas; el regreso a la tierra se juzga como algo romántico. ¿Mantener un huerto o un gallinero en la ciudad? ¡Es pura diversión! Los islotes urbanos que “funcionan” son invadidos por sociólogos muy bien pagados, hasta que su buen funcionamiento se echa a perder. Los squatters de los inmuebles caen bajo el peso de la ley; y si renuevan los lugares, esto apoya el argumento para reclamar más alojamientos y de mejor calidad. En el terreno del alojamiento, tanto como en el de la educación, la medicina, los transportes o las pompas fúnebres, los que se “desconectan” no son puristas. Conozco una familia que, en los Apalaches, lleva a pastar unas cuantas cabras y, por la tarde, teclea sobre una computadora alimentada por una batería. Conozco a un ocupante ilegal que se instaló en un cuchitril bardeado de Harlem y manda a sus hijas a una escuela privada.

Sin embargo, ni la burla ni el diagnóstico psiquiátrico harán levantar el vuelo a los desconectados. Ya no tienen la conciencia de los hippies calvinistas y cultivan su propia variedad de sarcasmos y talentos políticos. Su experiencia les dice que, al hacer su morada, recuperaron un arte de vivir que gozan más que el confort que abandonaron. Se vuelven cada vez más capaces de traducir, con actitudes vigorosas, su rechazo a los axiomas relativos al homo castrensis sobre los que descansa en parte la sociedad industrial.

Otras consideraciones concurren ahora a justificar la recuperación del espacio destinado al arte de habitar. Procedimientos, materiales y máquinas modernas hacen mucho más simple y menos fastidiosa la autoconstrucción. El desempleo creciente impide que se reprueben como asociales a los que hacen corto circuito con los sindicatos de la construcción. Cada vez más los obreros de este ramo deben reaprender completamente su oficio para poder ejercerlo, fuera de un empleo, bajo formas útiles para ellos y para su comunidad. Las insuficiencias chillonas de los inmuebles habitacionales construidos en los años setenta vuelven las transformaciones anteriormente impensables menos chocantes, y hasta razonables, para la gente del vecindario, transformaciones que, hace algunos años, hubieran desencadenado protestas. La experiencia del Tercer Mundo y la del South Bronx convergen. Durante su campaña electoral, el presidente de México declaró sin ambigüedad que la economía de su país no podía, ni en lo inmediato ni en el futuro, construir un parque inmobiliario que pudiera alojar a todos los ciudadanos. El único medio para que todos los mexicanos tengan un techo bajo el que se encuentren bien, son disposiciones legislativas y materiales que permitan que cada comunidad mexicana se aloje mejor de lo que nunca ha estado.

Lo que se propone aquí es inmenso: que una nación se desconecte del mercado mundial de la construcción de los grandes conjuntos. No creo que un país del Tercer Mundo logre hacerlo. Durante el tiempo en que un Estado se considera subdesarrollado toma sus modelos del norte, ya sea del campo capitalista o del socialista. No puedo creer que un país de este tipo –una nación– podría realmente desconectarse. ¿Qué gobierno renunciaría al poder enorme que le confiere la ideología del hombre naturalmente “acantonado”? Construir la nación y construir alojamientos son utopías estrechamente ligadas en la reflexión de todas las élites que conozco, particularmente en las del Tercer Mundo. Me parece que la libertad de habitar y proveer los instrumentos –legales y materiales– que vuelvan esta elección realizable debe reconocerse primero en los países llamados “desarrollados”. Ahí, el desconectado puede exponer con mucho más convicción y precisión las razones por las que pone su libertad por encima del derecho a un garaje humano. Y que mire hacia México para que aprenda lo que se puede hacer con el adobe.

Bremen, Alemania, 2001.

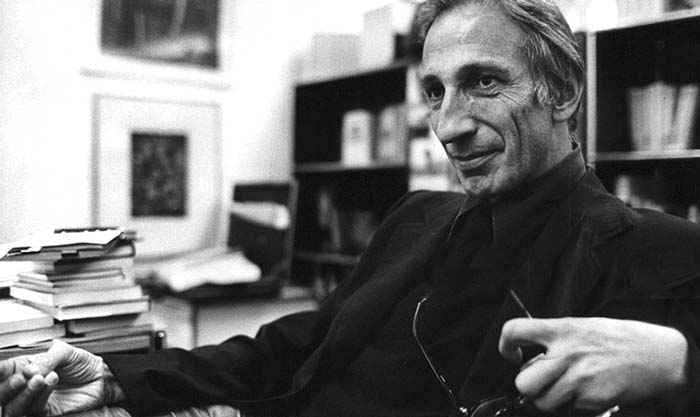

Fotografías de Sylvia Vogel

Los argumentos que ponen la recuperación de la facultad vernácula de habitar por encima de las exigencias impotentes de almacenamiento personal no dejan de ampliarse. Como lo vimos, van en el mismo sentido que el movimiento ecológico cuando éste rechaza la capa protectora de la economía, ciencia de los valores escasos. Están de acuerdo con un análisis nuevo y radical de la tecnología, que opone los medios pesados de la industria de la construcción y las herramientas modernas adoptadas por los ciudadanos para poner remedio a sus mediocres posibilidades de habitar. Sin embargo, hay todavía un argumento más importante, que no ha sido correctamente formulado hasta ahora, pero que descubro en muchas iniciativas concretas que he observado. El espacio propio para que lleve las marcas de la vida es tan fundamental para la sobrevivencia como el agua y el aire no contaminados. No es lo propio del género humano estacionarse en garajes, por más espléndidamente arreglados que estén, con sus duchas y sus ahorradores de energía. El hogar y el garaje no son espacios equivalentes. El hogar no es el nido humano al que quisieran reducirlo los sociobiólogos, tampoco el casillero, incluso bien acolchonado, en el que el hombre no puede verdaderamente vivir. Los garajes son locales de almacenamiento para objetos que circulan a través del espacio homogéneo de bienes de consumo; los nidos son construidos y ocupados por animales a los que su instinto une con su territorio. Los seres humanos habitan. Han habitado la Tierra de mil maneras y han copiado mutuamente sus formas de hábitat. Lo que determinó durante milenios el carácter evolutivo del espacio habilitado no es el instinto ni los genes, sino la cultura, la experiencia y el pensamiento. Ciertamente, el territorio y el espacio habitado son tridimensionales, pero sus significados respectivos hacen de ellos espacios de género diferente –como son diferentes el hogar y el garaje–. Ninguna de nuestras ciencias es capaz de captar esta variedad de topologías; ni la sociología ni la antropología ni la historia, como se practican generalmente en nuestros días, abandonan la perspectiva central en la que desaparecen las diferencias que importan. Me parece que el contraste razonado de la experiencia humana bajo el reino de los valores vernáculos y bajo el régimen de la escasez es un primer paso en la clarificación de estas diferencias. Y si no podemos recuperar un lenguaje en el que podríamos enunciarlos, el rechazo de identificarse con el modelo del hombre “acantonado” y la búsqueda de un nuevo espacio habitado vernáculo no pueden volverse políticamente eficaces. Así, cuando el acto de habitar se vuelve un tema político, llegamos inevitablemente a un cruce de caminos. De un lado, se preocuparán por el “alojamiento”, cómo permitir que cada quien obtenga su parte de volumen construido, bien situado y correctamente equipado. Del otro, el empaquetamiento de los pobres en sus casilleros-habitación representará un sector de actividad para los trabajadores sociales cuando ya no haya más créditos para los arquitectos. Hay otra vía, aquélla en la que se toma en consideración el derecho de una comunidad a construirse e instalarse según sus capacidades y talentos. En la prosecución de esta meta, muchos se darán cuenta, en el norte, de que la fragmentación del hábitat y la pérdida de las tradiciones conllevaron la renuncia al derecho a un hábitat vivible. Los jóvenes que quieren darse una casa por sí mismos mirarán con envidia hacia el sur, donde el espacio y la tradición todavía están vivos.

Esta envidia naciente en relación con los subdesarrollados debe tratarse con valentía y reflexión. Pero, en el Tercer Mundo, la sobrevivencia misma depende del justo equilibrio entre un derecho a la autoconstrucción y el derecho de propiedad sobre una parcela de tierra y bajo el techo que uno mismo se dio. ❧

ARTÍCULO SIGUIENTE:

0