Delirantes soñadores del amor y la razón

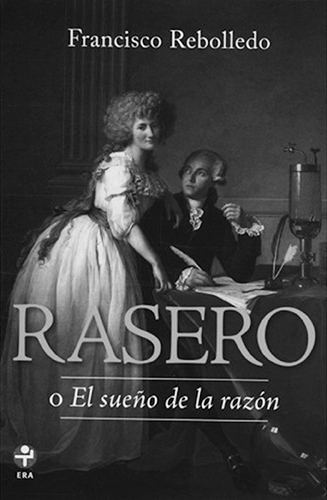

Junto a Terra nostra (1975), de Fuentes, y Noticias del Imperio (1987), de Del Paso, Rasero o El sueño de la razón (1996), ópera prima de Francisco Rebolledo, representa una de las piezas clave del llamado canon mexicano, no sólo por su poética y vasta inventiva, sino también por la capacidad de fusionar la erudición histórica y el realismo mágico. Gustavo de Paredes nos ofrece un análisis de este libro, revisando aquellos guiños y personajes en los que encuentra relación con la obra más destacada de la literatura universal, Don Quijote de la Mancha.

Aun cuando Jorge Luis Borges abrevó con amplitud y constancia del Quijote, lamentó que Alonso Quijano, en las postrimerías de su muerte, juzgara su vida de caballero andante un equívoco y un dislate. Por supuesto, los siglos y otros muchos soñadores, entre ellos el propio autor de El Aleph, se han encargado de vindicar las quimeras del hidalgo personaje y colocarlas en los rangos más elevados de las letras. No es para menos, el iluso protagonista de la épica batalla contra los molinos de viento tenía, en la ensoñación, un importante motor que lo impulsó a acometer el duro entorno que lo circundaba con la determinación de un héroe justiciero dispuesto a perder la vida, en favor de los desamparados y en provecho de las causas nobles, obedeciendo en todo momento a su juicio venturosamente ofuscado.

Dentro del caminante de la Triste Figura, siempre acompañado por su fiel escudero Sancho Panza, habita un espíritu transformador, revolucionario, anclado en las raíces del desvarío, pero un desvarío sensitivo y racional, acaso el más sensitivo y racional de que se tenga memoria en la historia de la literatura. En la interpretación de Mario Vargas Llosa, el verdadero empeño del personaje creado por Miguel de Cervantes Saavedra consiste en “transformar la ficción en historia viva”. Esto significa que la suma de requiebros, lances y querellas entabladas por el idealista Quijote se traduce en la mutación de los individuos, y por ende de la realidad, que a la larga acaba ciñéndose a su singular modo de entenderla. En otras palabras, las semillas de la gran eclosión provocada por el enfundado aventurero se encuentran en sus caballerescos sueños –en los cuales la campesina Aldonza Lorenzo, rebautizada por Quijano como Dulcinea del Toboso, juega el trascendente papel de una musa inspiradora.

El sueño como componente y revulsivo de la realidad es algo que don Alonso Quijano comparte con otro singular personaje de la literatura: el marqués español Fausto Rasero, nacido de la erudita inventiva del narrador mexicano de raigambre catalana, Francisco Rebolledo. En efecto, el marqués malagueño, cuya vida se inserta en el periodo de la Ilustración, observa, sin comprenderlo del todo, el advenimiento de otra realidad –la correspondiente al siglo XX–, a partir de los encuentros íntimos que sostiene con múltiples mujeres.

El noble español, amigo de Diderot, Voltaire, Lavoisier, Robespierre, Mozart, Hume, Goya y otras grandes figuras de las ciencias, las artes y el pensamiento universales, observa con ojos interrogatorios, temerosos, el surgimiento del nacionalsocialismo, el estallido de las dos guerras mundiales, el brote de los campos de concentración nazis, la detonación de la bomba atómica, la invasión a Vietnam, las represalias contra Cuba, el extermino en Sudáfrica… Estos deplorables episodios lo llenan de congoja y pesimismo, pues luego de un amplio proceso de discernimiento –en el que descarta ser víctima de algún hechizo o encantamiento– cae en la cuenta de que posee el don de los augures, y en ese sentido concluye que los esfuerzos de las grandes mentes de la Ilustración por educar a la sociedad y estimularla a desarrollarse sin prejuicios ni revanchas se diluyen años más tarde –durante la vigésima centuria que él desconoce– en capítulos de jaez apocalíptica.

Quijano, aun cuando es blanco del ácido desprecio de muchos y de feroces ataques de otros tantos, busca poner en obra, con el favor de su fuerte y certero brazo y bajo la mirada del cielo límpido, el oficio para el que Dios lo trajo al mundo, esto es: la procuración de inveterados ideales como la bonhomía, la justicia, la libertad, la dignidad, la verdad. Se entiende así el porqué de sus bravías pendencias y desaforados discursos de hombre probo, dueño de un férreo andamiaje espiritual que le permite tender la mano, sin interés de por medio, a sus semejantes golpeados por los vientos del desamparo y la contrariedad.

Rasero, por su parte, se arraiga en los deslumbrantes, doctos reflejos de su siglo, henchido de adelantos en la esfera de las ciencias, al igual que en las del pensamiento intelectual, las artes, la democracia y los derechos individuales; y no parece albergar duda de que continuarán replicándose, cual eterno sueño de la razón, ad infinitum. Esto es así hasta que descifra sus premonitorias pesadillas, insólitas y atroces. No resulta extraño, en consecuencia, que al percatarse del horror que depara el futuro exprese su decepción escribiendo el duro testimonio “Por qué os desprecio”, ilustrado, muy a tono, por el maño Goya, ciertamente reconocido por su depurada técnica, pero también por abordar, de cuando en cuando y a manera de denuncia, temas bélicos. Muestra de esto es una estremecedora, convulsa serie de grabados en aguafuerte que pinta entre 1810 y 1815, y a la cual da el nombre de Los desastres de la guerra, con motivo de los horrores vividos durante la lucha independentista de su país.

De alguna manera, el Quijote y Rasero parecen predestinados a vivir sueños agitados, patéticos, pero en un inicio ninguno de los dos comprende esta circunstancia. Para el primero, las quimeras son fundamentales, una etérea herramienta que emplea para solucionar controversias, resarcir injurias, restaurar dignidades; en una frase: “hacer el bien sin mirar a quién”, mientras soporta los reclamos del cuerpo, necesitado de alimento, baño, descanso, atención médica incluso, máxime cuando los resultados de las refriegas así lo exigen –nada más recordar, por ejemplo, en qué condición acaba tras las escaramuzas que libra con los cabreros o los arrieros gallegos–.

El segundo abreva del fresco manantial que representan las mentes más avanzadas de su época y se monta, con talante juicioso, en la cresta de la ola progresista confiado en sus propias teorías y descubrimientos en el terreno de la química. Mas esto no impide que, al entregarse a los placeres de Eros, sienta el abrazo turgente, calamitoso, de los relámpagos lanzados por los nubarrones que oscurecen el horizonte de la historia moderna.

¿Qué hace posible que un hidalgo y otro resistan semejante adversidad? La respuesta es el amor. En lo que a don Quijote respecta, detrás del deseo de cobrar fama, aumentar la honra y robustecer su nombre –prestando los más disparatados servicios al prójimo–, Dulcinea del Toboso sobresale como la deslumbrante luz del sol en el cénit, mujer que, en la pluma de Miguel de Unamuno, “simboliza la gloria que persigue don Quijote”. Esta ideal dama representa, a decir de Alfonso Reyes, “un concepto poético”. Siendo así, es menester mirarla como la representación del bien y la belleza, aspiraciones legítimas de los seres humanos. Tal fue la intención y entendimiento del propio “Manco de Lepanto”, quien, entre las gruesas paredes de una prisión, de Sevilla o Andalucía, a la que va a dar por oscuros asuntos de dinero, entreteje, palmo a palmo, la existencia del Quijote y de su prestante señora, de la cual el Caballero de los Leones dice al marchante Vivaldo:

…su nombre es Dulcinea; su patria, el Toboso, un lugar de la Mancha; su calidad por lo menos ha de ser de princesa, pues es reina y señora mía; su hermosura, sobrehumana, pues en ella se vienen a hacer verdaderos todos los imposibles y quiméricos atributos de belleza que los poetas dan a sus damas; que sus cabellos son oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve, y las partes que a la vista humana cubrió la honestidad son tales, según yo pienso y entiendo, que sólo la discreta consideración puede encarecerlas, y no comprarlas…

Entretanto, para el sapiente Fausto Rasero, la mexicana Mariana Rodríguez, marquesa de las Amarillas, congrega los enigmas del real enamoramiento y las incontinentes ansias de despejarlos con y en ella. Se trata de una relación que sobrepasa los siglos y se transmuta hermosamente cuando el escritor Francisco Rebolledo asume la personalidad de su perspicaz y entrañable aristócrata de ojos negros y cabeza ausente de cabello, hecho que explica por qué hay diversas voces narrativas en la novela, una de las cuales desnuda, con el más caro afecto, su corazón latiente:

…Mariana se distraía observando a los parroquianos mientras tú te absorbías mirándola a ella. Sentías, con placer y miedo al mismo tiempo, cómo esa mujer se iba amalgamando a tu existencia… Aún no la habías tocado, aún no posabas tus labios en ese cuello, largo y delicado, que sabías encerraba una fragancia de flores, de maderas frescas, de carne de hembra en plenitud; todavía no besabas esos labios, fríos, apenas humedecidos, que custodiaban los dientes más bellos que habías visto en tu vida; aún no saboreabas esa lengua fresca, ágil, que se batía alegre para elaborar mil y una palabras ingeniosas, agradables; todavía no mordías esos pechos, duros y altivos, cubiertos de una piel que brillaba como el rocío… aún no hacías tuya a esa mujer, y ya estabas tan embebido de ella que no podías imaginarte sin su compañía…

Mariana Rodríguez, como Dulcinea del Toboso, es mar de olas inspiradoras. Pero a diferencia de ésta, el arrobo que despierta en Rasero no sólo se halla en los tesoros de su modelada figura, ni en las angélicas facciones de su rostro, sino también en su vibrante y sincera curiosidad por el conocimiento. A contraflujo de otras burguesas de su época, ella profesa una inmanente inclinación por el saber, rasgo que se observa claramente en las dilatadas charlas que entabla con su patricio enamorado, quien le habla, movido por el asombro, la inquietud, el deseo y la expectación, de todo cuanto alberga en la memoria, intentando ganarse sus quereres. De aquí que Fernando Savater considera que esta historia discurre sobre “la pasión de conocer y el delirio de esperar”. El ilustre Rasero, al afirmar sus conocimientos y reflexiones prendido de Mariana, gana felicidad. Comprende así que no habrá, en adelante, infanta, manceba o mujer que sosiegue sus adentros ni le proporcione más amor que ella.

Está fuera de duda que tanto a Miguel de Cervantes Saavedra como a Francisco Rebolledo les interesaba tratar el tema del sueño, abisal e inasible, producto de la mente humana que a Alonso Quijano y a Fausto Rasero les permite aspirar, transformar, crear y emprender el vuelo hacia otros mundos –aquéllos que surgen más allá de las miradas corrientes–, mientras, como apunta el visionario Jules Michelet, “nacen y mueren sobre el pecho de una mujer”.